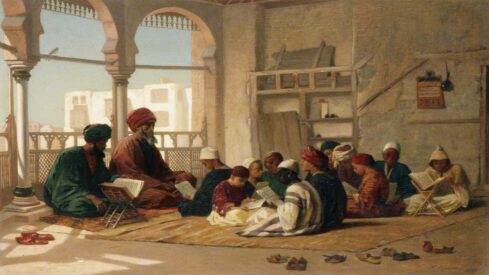

عني العرب قبل الإسلام بتربية أبنائهم وتهذيبهم وتلقينهم مبادئ القراءة والكتابة، ولما جاء الإسلام رفع من قيمة العلم، وحث أتباعه على التعلم ليفقهوا دينهم، وحفزهم على تعليم أبنائهم ويسر لهم سبل ذلك بأن جعل المساجد مدارس يرتادها الصغار، وأوجد حافزا في نفوس المعلمين للتطوع لتعليمهم من دون مقابل، لكن هذا لم يستمر طويلا لعدم تحرز الصغار عن النجاسة وإحداث الصخب داخل المسجد، ومن هنا ظهرت الحاجة ماسة لنقل هؤلاء الصغار خارجه في أماكن مخصوصة معدة لذلك وهي الكتاتيب، وجعل المسجد مقرا للعبادات وحلقات العلم للبالغين.

النشأة والتطور

الكُتّاب أو المكتب؛ هو المكان الذي يجري فيه الكتابة والتعلم، والجمع كتاتيب أو مكاتب، وهو مشتق من التكتب وتعلم الكتابة وهي المهمة التي اضطلع بها، ويؤيد ذلك ما ورد في اللسان من أن “الكُتّاب موضع الكتاب” أي الكتابة. ويميز أحمد شلبي بين نوعين من الكتاتيب التي وجدت في العصر الإسلامي الباكر؛ أولهما الكتاب الذي يتعلم فيه الصغار مبادئ القراءة والكتابة والحساب والخط والإملاء، وثانيهما الكتاب الذي يتم فيه تعلم القرآن الكريم ومبادئ الدين الحنيف.[1] ويفهم من هذا أن الثاني كان مخصصا للكبار دون الصغار، ويدعم هذا ما ذكره المستشرق دييس في دائرة المعارف الإسلامية “ويظهر أنه قد وجدت منذ فجر الإسلام أمكنة كانوا يجتمعون فيها لاستظهار القرآن وتدارسه”.

ويظهر أن الكتاتيب في كانت محدودة العدد في البداية لكنها أخذت تزداد مع اتساع رقعة الفتوح الإسلامية؛ إذ لعب الفاتحون من أهل الجزيرة وما جاورها دورا كبيرا في إيجاد الكتاتيب في البلاد المفتوحة ليعلموا أولادهم القرآن ويلقنوا المسلمين الجدد مبادئ دينهم، وهكذا وُجدت الكتاتيب بكثرة في البصرة والكوفة والفسطاط والقيروان ودمشق وحلب والفسطاط وغيرها من الحواضر[2].

ومنذ القرن الثاني الهجري لوحظ حدوث متغيرين كان لهما أثرهما على مؤسسة الكتاب، أولهما الزيادة الضخمة في أعداد الكتاتيب والمعلمين بها حتى كان لكل قرية كتاب، بل ربما وجد أكثر من كتاب، حتى أن ابن حوقل (ت: 369) عد أكثر من ثلائمائة معلم كُتاب في مدينة بُلرم بصقلية، صاحب هذه الزيادة تطور مماثل في بنية الكتاب فلم يعد بناء ساذجا يضم عشرات الأطفال، وإنما اتسع وضم عددا كبيرا من التلاميذ والمدرسين حتى صار شبيها بالمدرسة؛ ككتّاب أبي القاسم البلخي الذي ذكر ياقوت الحموي أنه كان يضم ثلاثة آلاف طفل حتى أن البلخي كان يحتاج إلى ركوب حمار حتى يتمكن من المرور على جميع التلاميذ والإشراف على تعليمهم[3]، وثانيهما اهتمام الدولة بأمر الكتاتيب التي بدأت بمبادرات أهلية ثم ما لبث الخلفاء العباسيون أن أولوها عنايتهم لإشباع حاجات الجهاز الإداري للدولة الذي بلغ أقصى اتساعه في ذلك العهد، وهنالك عدد من الوقفيات التي تبين مدى عناية الخلفاء وأفراد الأسر الحاكمة بتشييد الكتاتيب والإنفاق عليها.

والسؤال الذي يثور هنا هل كان الالتحاق بالكتاتيب حكرا على الصبيان دون الفتيات، وهنالك بعض الشواهد النصية التي يمكن أن تساعدنا في الإجابة منها قول القابسي في (رسالة المعلم) إن “من حسن النظر أن لا يخلط بين الذكران والإناث”، وقول سحنون بخصوص آداب المعلم “أكره أن يعلم الجواريَ ويخلطهن مع الغلمان؛ لأن ذلك فساد لهن” فهذان النصان يدلان على أن الإناث كن يتعلمن منذ زمن مبكر، وأنهن كن يقصدن الكتاتيب، ولكن اشترط في تعليمهن فصلهن عن الصبيان خشية الفساد.

المعلمون والتلاميذ

مع ازدياد أعداد الكتاتيب والمعلمين بها، صارت هناك حاجة لوضع قواعد لضمان انتظام العملية التعليمية وضبطها، وهذه القواعد تشمل كلا من المعلم أو المؤدب والتلميذ أو الصبي.

أ–المعلم

أدرك المسلمون أن العلم لابد أن يضاف إلى التربية ليتمكن المدرس من دراسة نفسية الطفل، والنزول إلى مستواه والاتصال المعنوي والعلمي معه، وفي هذا يقول ابن عبدون: “والتعليم صناعة تحتاج إلى معرفة ودربة ولطف، فإنه كالرياضة للمهر الصغير الذي يحتاج إلى سياسة ولطف وتأنس حتى يرتاض ويقبل التعليم[4]، وهذه المعاني كانت ماثلة في أذهان العلماء الذين كتبوا كثيرا في مسألة التربية وصاغوا شروطا فيما يجب أن يتصف به المعلم، وهنالك شروط عدة علمية وخلقية ننتخب من بينها الآتي:

- أن يقصد الواحد منهم لعمله التهذيبي هذا وجهَ الله تعالى، وأن يكون اشتغاله بالتعليم في سبيل الله تعالى لإصلاح ناشئة المسلمين، لا طمعًا في مال أو جاه.

- أن يتخلق بمحاسن الأخلاق حتى يقذف الله في قلبه الفهم، وحول هذا المعنى قال ابن مسعود: ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم نور يقذفه الله في القلب.

- أن يتنزه في ساعات فراغه عن امتهان المهن الحقيرة كالحجامة والدباغة وما إلى ذلك.

- أن يبتعد ما استطاع عن الحكام وذوي النفوذ والجاه، قال الأوزاعي: ما شيء أبغض إلى الله تعالى من عالم يزور وزيرًا.

- ألا ينصب نفسه للتعليم حتى يستكمل أهليته ويشهد له أفاضل أساتذته بذلك. قال الشبلي: من تصدَّر قبل أوانه فقد تصدَّى لهوانه.

- أن يؤدب طلابه وتلاميذه بسيرته وعمله قبل تأديبهم بقوله وموعظته.

- ألا يعلم أحدا ما لا يحتمله ذهنه أو سنه، ولا يشير على أحد بقراءة كتاب يقصر عنه ذهنه[5].

ب–التلاميذ

تحدث العلماء كذلك عن الآداب التي يجب أن يتحلى بها المتعلم، وقبل أن نذكر كلامهم في ذلك تجب الإشارة إلى مسألة هامة التفت إليها العلماء، وهي علاقة البيت بالمدرسة، وقد وصف الزرنوجي هذه العلاقة بأبلغ وأوجز تعبير قائلا “يحتاج في التعلم إلى جد الثلاثة: المتعلم، الأستاذ، الأب”، كما ذهب القابسي إلى أن الأب ملزم بتلقين ابنه الفضائل ومبادئ الدين، وهو ما يعني أن المعلم ينبغي أن يجد عونا من البيت وإلا ذهبت جهوده سدى، ولأجل هذا اشترطوا في التلميذ أو المتعلم شروطا عدة نذكر من بينها:

- أن يفهم أنه إنما يتعلم العلم لله لا لأمور الدنيا ولا لأي عرَض زائل، وأن يحافظ على شعائر الدين ومكارم الأخلاق ويطهِّر قلبه من الصفات الذميمة وفاسد الأخلاق.

- أن يجدَّ في الدراسة، وينشط في الحفظ والعمل، وألا يتأخر عن مواعد الدروس والحفظ.

- ألا يسأل أستاذه أسئلة تعنُّت وتعجيز، وأن يهذب أسئلته، وألا يستنكف عن التعلم ممن هو دونه من رفقائه إذا كان أعلم منه.

- ألا يعاشر غير إخوانه المجدين من الطلبة؛ فإن الطبع سراق.

- ألا ينظر إلى «أستاذه» و«نقيبه» بغير الإجلال والاحترام.

- أن يبجِّل أستاذه في حضوره وغَيبته، ولا يخاطبه بتاء الخطاب وخلافه ولا يناديه من بعيد، بل يقول له: يا سيدي، يا أستاذ، ويخاطبه بصفة الجمع.

- أن يسبق أستاذه في الحضور إلى الكتاب، وأن يجلس في حضرته بأدب ويتعاهد تغطية قدميه وإرخاء ثيابه، ولا يستند بحضرته إلى حائط أو مخدة، ولا يدير إليه ظهره أو ما أشبه هذا.

موجز العملية التعليمية في الكتاتيب

كان الطفل يرسل إلى الكتاب القريب من منزله وهو صغير السن وعادة ما كان سن السادسة وما بعدها أنسب لأن الطفل في هذه المرحلة يستطيع الاعتناء بشئونه من دون مساعدة، وكان يشرف على الكُتَّاب معلم قارئ ي للقرآن وقد يشترك أكثر من معلم واحد في كُتاب واحد إذا كان عدد الأطفال كثيرا، ولم تكن للحكومة أية رقابة على هذه الكتاتيب إلا متأخرًا حينما وُجدت وظيفة «المحتسب» الذي صار يتعهد الكتاتيب بالتفتيش والمراجعة، وكان الآباء ينتقون لأبنائهم الكتاتيب، ويتفقون مع معلميها على الأجر الذي يكون أسبوعيا أو شهريا، كما يشارطونهم على ما يجب أن يتعلمه أبناؤهم، ولم يكن الكُتّاب في الغالب دارًا متعددة الغرف، وإنما هو غرفة واسعة أو ضيقة أو غرفتان على الأكثر، متواضعة الفرش والأثاث، تتسع لعدد من الأطفال يشرف عليهم المعلم والنقيب.

وعادة ما كان الطفل يحضر إلى الكتاب في وقت مبكر بعيد صلاة الفجر أو ما بعدها، وكان يبدأ يومه الدراسي بحفظ حزب من القرآن الكريم، وبعد أن يحفظه يبدأ بالنسخ والكتابة والتمرن على تجويد الحفظ إلى وقت الظهر، ثم يعود إلى بيته للغداء أو يتغدى في الكتاب، ثم يبدأ عمله ثانية بعد صلاة الظهر حتى فترة العصر يقرأ ويكتب إلى حين الانصراف إلى أهله بعد العصر، وهو يمنح إجازة أسبوعية تمتد من منتصف الخميس حتى صبيحة السبت.

وكانت مدة بقاء الطفل في الكُتَّاب خمسة أعوام أو ستة على الأكثر، يحفظ خلالها القرآن الكريم كله أو بعضه عن ظهر قلب أو روايةً وإتقانًا، ويتقن فنَّي الكتابة والخط، ويلم بمبادئ العربية، ومبادئ الحساب الأولية.

وطريقة التعليم في الكتاب تقوم على الحفظ والتلقين ابتداء وهي أن يقرأ المعلم آية من القرآن ثم يرددها الطفل حتى يحفظها، فينتقل إلى آية أخرى سواها، أو يكتب الآيات المطلوبة في لوح من الحجر أو اللخاف أو العظام أو الجلود ثم يحفظها، فإذا حفظها محاها في إجانة ماء يلقى به في مكان طاهر فتبتلعه الأرض.

وكان في الكُتَّاب عقوبات يتلقاها الطفل المخطئ أو المهمل أو الكسول، وأول تلك العقوبات التوبيخ وحده ثم أمام زملائه، ثم التهديد العلني ثم الضرب باليد أو العصا.

وإذا أتم الطفل مدة الدراسة في الكُتّاب وحفظ القرآن أو رواه امتحنه المعلم لمعرفة ذلك والتأكد منه، فإذا اجتاز الامتحان احتفل ﺑ «الختمة»، ثم يدخل معركة الحياة العملية، أو يبدأ دراسته المتعمقة في المساجد إذا ما أراد ذلك[6].

كانت تلك مجمل الطريقة المتبعة في الكتاتيب في مختلف أرجاء العالم الإسلامي مع اختلافات طفيفة هنا وهناك، وربما استهجنها بعض المعاصرين لبساطتها واعتمادها على الحفظ والتلقين، إلا أنه إذا نظرنا بتجرد وحيدة إلى مخرجات العملية التعليمية لوجدنا ما يفيد كفايتها ومتانتها؛ فالنتائج التي حصل عليها التلاميذ كانت جيدة للغاية فقد حفظ قتادة القرآن في سبعة أشهر، وأتم سهل بن عبد الله التستري القرآن وله ست أو سبع سنوات، ويروي ابن العديم أنه ذهب إلى المكتب وعمره سبع وختم القرآن وله تسع سنوات، وقرأ بالقراءات العشر وله عشر سنين.