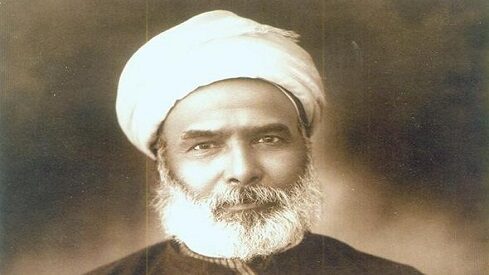

نظرًا لارتباط مفهوم “السُّنن الإلهيَّة”، في فكر الإمام محمَّد عبده التَّجديدي، بكلٍّ من: علمي التَّاريخ والعُمران، فقد حاول الإمام إقناع الشَّيخ محمَّد الإنْبَابي – شيخ الجامع الأزهر آنذاك- بضرورة تدريس مُقدِّمة العلَّامة ابن خلدون، وإدراجها ضمن مناهج التَّعليم بالأزهر الشَّريف. لكن الشَّيخ الإنبابي رفض ذلك رفضًا قاطعا؛ ربما خوفًا من ثورة المحافظين ضدَّه. وفي الأحوال كلِّها، فممَّا لا شكَّ فيه أنَّ الأمر القرآنيَّ بضرورة تدبُّر الأمم السَّابقة وأحوالها ومآلاتها “أمرٌ يتضمَّن الدَّليل على أنَّ في ذلك الخير والسَّعادة، على حسب طريقة القرآن في قَرْن الدَّليل بالمدلول، والعلَّة بالمعلول، والجمْع بين السَّبب والمسبِّب، وبيان أنَّ للكون سُنَنًا مُطردةً تجري عليها عوالِمهُ العاقِلة وغير العاقِلة، والحثِّ على النَّظر في الأكوان، للعلم والمعرفة بما فيها من الحِكَم والأسرار التي يرْتقي بها العقلُ وتتَّسعُ بها أبوابُ المنافع للإنسان.

ونتيجة لذلك؛ حرص الإمام محمَّد عبده – منذ الصَّفحات الأولى لتفسير المنار- على الاهتمام بفقه “السُّنَن الإلهية”، وبيان مركزيته في النُّهوض بأحوال الأمَّة الإسلامية. ففي معرض تأكيد رأيه القائل بأنَّ سورة الفاتحة هي أوَّل ما نزل من القرآن الكريم، لا ينسى أن يربط ذلك بمبدأ “السُّنَن الإلهية” حيث يقول : “ومن آية ذلك أنَّ السُّنَّة الإلهية في هذا الكون – سواء كان كونَ إيجادٍ، أو كونَ تشْريعٍ- أنْ يُظْهِرَ سبحانه الشيءَ مُجْملًا ثم يتْبَعْهُ التَّفصيل بعد ذلك تدريجا. وما مثل الهدايات الإلهية إلَّا مثل البذرة والشَّجرة العظيمة، فهي في بدايتها مادَّةُ حياةٍ تحتوي على جميع أصولها ثمَّ تنمو بالتَّدريج … والفاتحةُ مُشْتملَةٌ على مُجْمَل ما في القرآن، وكلِّ ما فيه تفصيلٌ للأصول التي وُضعتْ فيها”.

وفي السِّياق ذاته، توقَّف الإمام محمَّد عبده مُطولا أمام الآية القرآنية الكريمة: (كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّـهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ)[البقرة: 213] من أجل أن يُبرز جوانبَ “السُّنن الإلهية” المستفادة منها، حيث قال : “أنا لا أعْقل كيف يمكن لأحدٍ أن يفسِّر الآية وهو لا يعرف أحوال البشر، وكيف اتّحدوا؟ وكيف تفرَّقوا؟ … أَجْمَلَ القرآنُ الكلامَ عن الأمم، وعن السُّنن الإلهية، وعن آياته في السَّموات والأرض، وفي الآفاق والأنفس، وهو إجمالٌ صادِرٌ عمَّن أحاط بكلِّ شيءٍ علمًا، وأمرَنا بالنَّظر والتَّفكُّر، والسَّير في الأرض لنفهم إجمالَهُ بالتَّفصيل الذي يزيدُنا ارتقاءً وكمالا، ولو اكتفينا من علم الكون بنظرةٍ في ظاهرِه، لكنَّا كمن يعْتبر الكتابَ بلوْن جلْدِه؛ لا بما حواه من علمٍ وحكمة”. ويُعلِّق محمَّد رشيد رضا على ذلك بالقول في الهامش : “كتب الأستاذ الإمام، رحمه اللَّه تعالى، تفسيرًا لهذه الآية، جاء فيه بما لا يوجد في كتاب. ونُشر في الجزء الثاني من مجلد المنار الثامن.

والواقع أنَّ الإمام يربط السَّعادة بفهمه لمنطق “السُّنن الإلهيَّة، أو الاجتماعيَّة” دائما، وليس أدلَّ على ذلك مما ورد في تفسيرة لآيات سورة الأنعام المتعلِّقة بمسألة الاستخلاف في الأرض: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾.[الأنعام : 165] حيث يقول: “هذه الآية مُبيِّنة لبعض أحوال البشر التي نعبّر عنها في عُرف هذا العصر بالسُّنن الاجتماعية، والمعنى: إنَّ ربكم الذي هو ربُّ كلِّ شيء هو الذي جعلكم خلائف هذه الأرض بعد أمم سبقت ولكم في سيرتها عِبَرٌ؛ ليختبركم في ما أعطاكم. فهذه الهداية الاجتماعية مقرِّرة لعقيدة التوحيد وهادمة لعقائد الشِّرك التي هي عبارة عن اتّكال النَّاس واعتمادهم على ما اتخذوا بينهم وبين ربهم من الوسطاء… ولو استوى شعْبان من النَّاس في الجري على هذه السُّنن الرَّبانية للاجتماع الإنسانيِّ في القوَّة والضَّعف والعزِّ والذُّل والحرية والعبودية، وكان أحدهما مؤمنا باللَّه مُسْتمسكًا بوصاياه وهداية دينه، والآخر كافرًا به غير مهْتدٍ بوصاياه؛ فلا شكَّ في أنَّ المؤمن المهتدي يكون أعزّ وأسعد في دنياه من الآخر، كما أنه يكون في الآخرة هو النَّاجي من العذاب، الفائز بالثواب. ولكن أكثر المنتسبين إلى الإسلام في هذا العصر يجهلون تاريخهم، كما يجهلون حقيقة دينهم”.

ضمن هذا السِّياق، يُقارب الإمام مسألة العلاقة بين الأسباب والمسبِّبات، من منظور “السُّنن الإلهية”، فيتحدَّث عن أنَّ الجزاء من جنس العمل قائلا: “أمرنا اللَّه تعالى بأن لا نعبد غيره؛ لأنَّ السُّلطة الغيبية التي هي وراء الأسباب ليست إلَّا له دون غيره، فلا يُشاركه فيها أحدٌ فيُعَظَّم تعظيم العبادة… إنَّ كلَّ عمل يعمله الإنسان تتوقَّف ثمرتُه ونجاحُه على حصول الأسباب التي اقتضت الحكمةُ الإلهيةُ أن تكون مؤدِّية إليه، وانتفاء الموانع التي من شأنها – بمقتضى الحكمة- أن تحول دونه. وقد مكَّن اللَّه تعالى الإنسان – بما أعطاه من العلم والقوّة- من دفع بعض الموانع وكسب بعض الأسباب، وحجب عنه البعض الآخر، فيجب علينا أن نقوم بما في استطاعتنا من ذلك، ونبذل في إتقانِ أعمالِنا كلَّ ما نستطيع من حول وقوَّة، ونفوِّض الأمر – فيما وراء كسْبنا- إلى القادر على كلِّ شيءٍ؛ إذ لا يقدر على ما وراء الأسباب الممنوحة لكلِّ البشر على السَّواء إلّا مُسبِّب الأسباب”.

أيضا يشدِّد الإمام على تأكيد أنَّ المراد من الظَّواهر الطَّبيعية المذكورة في القرآن هو استنباط العِبَر، فيقول: “وإنَّما تُذْكَرُ الظَّواهر الطَّبيعية في القرآن لأجل الاعتبار والاسْتدلال، وصرْف العقل إلى البحث الذي يَقْوَى به الفَهْمُ والدِّين. والعلمُ بالكون ينْمى ويضْعفُ في النَّاس ويختلف باختلاف الزَّمان، فقد كان النَّاس يعتقدون في بعض الأزمنة أنَّ الصَّواعق تحْدثُ من أجسام مادِّية”.

كما ينطلق الإمام، في فهْمه لمسألة المعجزات، من التَّأكيد على أنَّ النَّبي ﷺ صدَّق الأنبياءَ لكنه لم يأت في الإقناع برسالته بما يُلْهي الأبصار أو يحيّرُ الحواس “فالإسلام في هذه الدَّعوة والمطالبة بالإيمان باللَّه ووحدانيته لا يعتمد على شيءٍ سوى الدَّليل العقليِّ والفكر الإنسانيِّ الذي يجري على نظامه الفطريّ فلا يُدْهِشُكَ بخارقٍ للعادة، ولا يغْشَى بصرَك بأطوارٍ غير مُعْتادةٍ، ولا يُخْرِسُ لسانَك بقارعةٍ سماوية، ولا يقْطَعُ حركةَ فكرك بصيْحةٍ إلهيّة”.

والمقصود بـ “النِّظام الفطري” هنا هو عين ما نريدُه بـ “السُّنن الإلهية” التي عبَّر عنها رشيد رضا بـ “مُوافَقَة الفِطْرَة البشرية”. فالإسلام -كدين- بُنِي أساسُه “على العقل والعلم ومُوافقة الفطرة البشرية، وتزكية أنْفُس الأفراد، وترْقية مصالح الاجتماع. وأمَّا آيتُه التي احتجَّ بها على كونه من عند اللّه تعالى؛ فهي القرآن، وأميَّة محمَّد ﷺ؛ فإنَّما هي آيةٌ علمية تُدْرك بالعقل والحسِّ والوجدان … وأمَّا تلك العجائب الكونية؛ فهي مثارُ شبُهاتٍ وتأويلاتٍ كثيرة في روايتها، وفي صحَّتِها، وفي دلالتِها. وأمثالُ هذه الأمور تقعُ من أُناس كثيرين في كلِّ زمان … وهي من مُنَفِّرَاتِ العلماء عن الدِّين في هذا العصر.

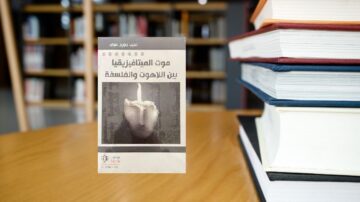

تنزيل PDF