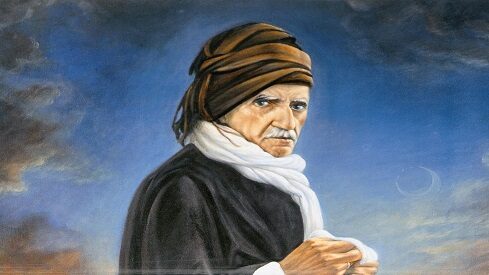

بين الإصلاح والتجديد قرائن اتفاق ودقائق اختلاف، فالأولى تشير إلى إعادة صياغة واقع فاسد وغربلته مما علق به من شوائب، أو إصلاحه من عطب أحلّ به، بينما تشير الثانية إلى بعث روح جديدة فيه بعد أن جمد وتوقف، حيث لم يدر بخلد الفتى “سعيد النورسي” المعروف باسم “بديع الزمان نور الدّين النورسي” والمولود بقرية “نورس” ببلاد الأكراد إبّان فترة الخلافة العثمانية في العام 1877م؛ أنّ جلّ حياته ستكون وقفاً بين هذين المصطلحين، بل وسيصيبه من الأذى ما يصيبه وهو ينافح ويدافع من أجل ترسيخ الإصلاح في الأمّة التركية، وبث روح التجديد في أوصالها التي أُريد لها أن تكون مفكّكة متهالكة قابلة للاستلاب الأوروبي، والاستعمار الفكري، والانسلاخ عن كل ما يربطها بالأمّة الإسلامية، بعد خلع رداء الإسلام، وركله في غياهب الماضي إلى غير رجعة، أو كما ظنّ الواهمون.

ولأنّ مسيرة الإصلاح لا بُدَّ لها من إعداد دقيق، وتنظيم محكم، وعمل دؤوب متواصل، سيما وقد تزامنت تلك الفترة الزمنية التي عاشها النورسي آواخر القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين، مع تكالب أعداء الأمّة داخل وخارج دولة الخلافة الإسلامية، الأمر الذي انتهى بالإجهاز عليها في العام 1924م، ووقوع معظم الأقطار الإسلامية تحت وطأة الاستعمار الغربي، وتهيأ لمخططات المشروع الصهيوني الذي ركّز حملته على السيطرة على فلسطين، واغتصابها من أهلها العرب والمسلمين الشرعيين، بتأييد من بريطانيا العظمى آنذاك، ومن أمريكا مباشرة منذ العام 1948م.

لذلك اتجه النورسي إلى انتهاج نهج المصلحين الأولين والذي يرى الإصلاح يتمثَّل في نقاطٍ ثلاث، لا بُدَّ منها لاكتمال عملية البناء المجتمعي السليم والمعافى، والموصل لمرضاة الله تعالى، والفوز بسعادة الدّارين، وهي: إعداد النفس والفرد، والاهتمام بالبيت والأسرة، للوصول للإصلاح الكامل للمجتمع وهي النقطة الثالثة، حيث بدأ النورسي بنفسه فعالج أمراضها، وخلّصها من أدران الحياة المادية ومن كل ما يخدش المروءة والعفة والفضيلة، وزهد في المال والحياة والمنصب حتى أصبح مثالاً يحتذى به، وقد قال عن نفسه: “لا بُدَّ أن أبدأ بها أولاً، لأنّ من عجز عن إصلاح نفسه، فهو عن غيرها عاجز”.

ثم انتقل بعد ذلك إلى إخوانه النورانيين، ناقلاً لهم ما سمت به نفسه وما زكت به روحه، حتى يجعل قلوبهم صلبة قوية تتحدّى كل الصعاب، وتدعو إلى الإيمان والتضحية بالغالي والنفيس من أجل الإقرار والتمكين لشريعة الرحمن. يقول أحد تلاميذه كما جاء في كتاب ذكريات النورسي: كان يتحدث في أغلب دروسه عن الأخوّة والإخلاص، وكان يُشخِّص مرض زماننا هذا بالغرور والأنانية وحب النفس”.

كذلك قام الأستاذ النورسي وهو بصدد عملية الإصلاح، بعد أن كوّن قاعدةً عريضةً من المحبين من طلبة العلم والذين أُطلق عليهم اسم “طلاب النور” أو “النورانيين”، قام بعملية تنوير وترشيد لهؤلاء الطلاب، ليستطيعوا أداء المهمات المنوطة بهم، فأوصاهم بالبعد عن الجدال العقيم مع الآخرين، كما دعاهم إلى الصفح عمَّن أساء إليهم، وأن لا يحملوا روح الانتقام في نفوسهم ولو مثقال ذرة.

أمّا فيما يتعلّق بالنقطة الثانية وهي الاهتمام بالبيت والأسرة؛ فقد اهتم النورسي بالأسرة والبيت أيّما اهتمام، وأولاهما العناية الفائقة زوجاً وزوجةً وأولاداً، ودعا إلى الحفاظ عليها، فهي الخلية الأولى في المجتمع الصالح، فقال في إحدى رسائله: “إنّ الحياة البشرية هي قلعة الإنسان الحصينة، ولا سيما للمسلم، هي كالجنة المصغّرة ودنياه الصغيرة”.

وقد كتب رسالة الحجاب التي حوكم بسببها، والتي توجّه بها إلى كل فتاة تركية، صيانةً لها من الدعاوى الهدّامة التي تدعو إلى السفور ورفع الحشمة والحياء بدعوى التقدُّم والتحضُّر ومسايرة العصر، وأوصى بالوالدين والأقارب وبإحسان تربية الأولاد، حيث قال: “اجعلوا بيوتكم مدرسةً نوريةً مصغّرةً، وموضع تلقي العلم والعرفان، كي يتربى الأولاد الذين هم ثمار تطبيق هذه السنة على الإيمان، فيكونوا لكم شفعاء يوم القيامة، وأبناء بررة في هذه الدنيا”. ومن هنا يتّضح أنّ سبب اهتمام بديع الزمان بالأسرة والبيت، إنما راجع لكون الأسرة هي النواة الأولى لتكوين المجتمع.

ولأجل إصلاح المجتمع؛ دعا النورسي إلى تخليصه من الأمراض النفسية المهلكة من عداوة وتحاسد وتباغض وفرقة وعطالة وتهالك على الذات، كما حارب العجز والجزع اللذين هما شأن الضعفاء، فيقول: “إن رمت الحياة فلا تتشبث بالعجز فيما يمكن حله، وإن رمت الراحة فلا تستمسك بالجزع فيما لا علاج له”.

والمتأمّل في هذا الكلام وغيره مما هو مبثوث في رسائله، يظهر له بجلاء أنّ النورسي طبيب نفساني وروحاني، ولا يكاد يرى جانباً من جوانب الضعف في المجتمع إلا ويبادر إلى إصلاحه بما يناسبه من دواء، فكان يربي تلاميذه على الحياة البسيطة البعيدة عن كل ترف، وخاصة في هذا الزمان الذي يتضوّر فيه أكثر المسلمين جوعاً. ولطالما كرّر (رحمه الله) قولته المربية: “كلّما نادت اللذائذ، فينبغي الإجابة: كأني أكلتُ”.

وكان لا يستثني من حديثه أحداً، حيث يخاطب سائر شرائح المجتمع حتى المرضى منهم وأصحاب الابتلاء، فمن رسائله القيّمة في هذا المضمار، ما عنونه تحت اسم “سلوة المرضى”، حيث يقول فيها: “أيُّها المريض المسكين، لا تقلق، اصبر، فإنّ مرضك ليس علةً لك، بل هو نوع من الدواء، ذلك لأنّ العمر رأس مال يتلاشى، إن لم يستثمر فسيضيع كل شيء، وبخاصة إذا انقضى بالراحة والغفلة، وهو يحث الخُطى إلى نهايته”.

ثم ينتقلُ إلى مرض آخر ضرب بأطنابه في الأمّة، وعصف بأخلاقها (كاللهو والفجور والمجون) التي هي كفيلة بالقضاء على مروءة الناس، فبادر إلى بيان رأيه فيها والذي (أي رأيه هذا) ربما يخالف اليوم جمهوراً من العلماء، وقد يوافقه بعضهم فيه بطريقةٍ أو بأخرى، فقال: “نهت الشريعة الغرّاء عن اللهو وما يلهي، فحرّمت بعض آلات اللهو وأباحت أخرى، بمعنى أنّ الآلة التي تؤثِّر تأثيراً حزيناً حزنًا قرآنياً؛ لا تضر، بينما إن أثّرت في الإنسان تأثيراً يتيمياً، وهيّجت شوقاً نفسانياً؛ تحرم الآلة، وتتبدل هذه الحالة حسب الأشخاص، والناس ليسوا سواء”.

ثم ينتقلُ تارةً إلى هؤلاء العاطلين المتقاعسين عن العمل والكسب الطيب، فيعُدُّ عطالتهم نوعاً من الموت، حيث يقول: “إنّ أشد الناس شقاءً واضطراباً وضيقاً، هو العاطل عن العمل، لأنّ العطل هو عدم ضمن الوجود، أي موت ضمن حياة، أمّا السعي فهو حياة الوجود ويقظة الحياة”.

من خلال ما تقدّم من الأمراض التي تثبط العزائم، وتنخر القوى، وتجعل من المجتمع مجتمعاً خاملاً كسولاً لا يقوى على تغيير ما هو عليه من حياة الذل والهوان، نلحظ كيف حاول الأستاذ النورسي (بكل ما أوتي من قوة) تغيير هذا الخلل، وذلك بالرفع من المعنويات، وبالتوجيه إلى أسلم الطرق المؤدِّية إلى بر الأمان.