كان اسمه كبيراً وسمعته عريضة يتمنى أمثالنا من الشباب الصغار أن يلقوه ويستمعوا إلى حديثه ويضعوا أيديهم في يده، وقد حقق الله الرجاء في مراحل دراستي العليا الأولى حيث التقيته مطلع التسعينيات في الخرطوم بعد سنوات من قرار إبعاده عن فلسطين حيث كان يستقر في بيت جميل في شارع الشرقي بين أركويت والطائف زمانَ كان ردميّة، أسهم شخصياً في ردمها بمبلغ كبير تبرع به وفاءً لجيرانه.

كان وقتَها سفيراً متجولاً لفلسطين يطوف أنحاء الأرض في سفر متصل ويعرّف بقضيته ويحمل معه في عودته ما تجود به أيادي الخيرين؛ وكثيراً ما يحدثنا عن أنه يعرف لغات الأرض كلها، وهي لغة الإشارة الممزوجة بكلماته العربية ولذلك لا يجد مشقة كبيرة في التفاهم مع أجناس البشر في أي بلد نزل فيه.

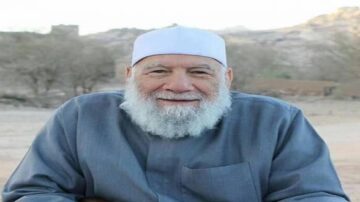

كان بشوشاً باسماً حاضر النكتة، يضحك من قلبه فترى ضحكته في وجهه المدوّر المكلّل بلحيته البيضاء المهيبة !

كنا ننتظر تعليقاته و”قفشاته” في المجالس الخاصة، ولاسيما حين يجعل الأشياء الكبيرة الصعبة تبدو سهلة متاحة مقدوراً عليها، على أنه كان مشهوراً في زمان تكليفه بمنصب القائم بأعمال رئيس الجامعة الإسلامية بغزة بالصرامة لاسيما أنه كُلّف بتلك الأمانة الثقيلة في مرحلة صعبة من عمر الحركة الإسلامية الفلسطينية قبل أن تقف على قدميها؛ فالشيخ محمد صيام من قدامى المؤسسين لهذه الحركة الفلسطينية الملتزمة ومن الذين اشتركوا في بنائها القديم.

كان كريماً معطاءاً لا يكاد يردّ سائلاً محتاجاً من إخوانه، وينفق من ماله، ومن المال الذي له حق الولاية عليه مما يجمعه من معارفه وإخوانه، ولا زلت أذكر وقفته الأولى معي حين علم أن ما معي لا يغطي تكلفة شهادة الماجستير التي حُرمت من المنحة التي أستحقها فيها بعد مؤامرة من بعض الجهات، وما زلت أحتفظ له بهذا الجميل، وللشخص الذي دلّه عليّ وأشار له بإسنادي في محنتي.

وبيته عامر بالضيوف، وقد اشتهر منزله بالمفتول الغزاوي الشهير الذي تصنعه السيدة الجليلة أم محمود زوجته المباركة التي كان يكنّ لها الكثير من الود والمحبة ويصطحبها معه في كثير من أسفاره، وهي التي عانت الغربة والفراق في مراحل عديدة من مراحل حياة الشيخ الصعبة.

كان الشيخ ممتلئ البدن عريض المَمْشَى مع رشاقة ومرونة تراها أمام عينيك عندما يلعب الكرة الطائرة بسرواله الأبيض الضافي وفلينته البيضاء الواسعة، وقد كان يحلو لنا أن نرى مضاحكات الشيخ ومداعباته في أشواط المباريات ولاسيما مع أقرانه من كبار السن.

أما في باقي حالاته فلم أرَه يوماً إلا بجلابيته البيضاء النظيفة وطاقيته المدورة على رأسه التي كان يضع عليها حطّة ما لبثت أن اختف عن رأسه لتظل الطاقية وحدها .

كان خطيباً مفوهاً جهوري الصوت تعرفه المنابر، وكان أحب المنابر إليه منبر المسجد الأقصى الذي ارتقاه لمرات قليلة بوساطة من الشيخ حامد البيتاوي رحمه الله منتصف الثمانينات ، وظلت هذه المرات القلية محل فخره في كل مكان، حين حمل صفة “خطيب المسجد الأقصى” في مكاتباته وألقابه.

وكان يحب في خطبته أن يجعل فيها طائفة من أشعاره الحماسية التي يشعل فيها نفوس الجماهير التي تحب سماعه.

ومع أنه كان كثير النظم متعدد الأغراض وله دواوين كثيرة تمنى مراراً أن تطبع في أعمال كاملة إلا أن أشعاره منبرية سهلة المأخذ يرصف فيها المعاني والكلمات بسهولة بالغة لا يراعي فيها آراء النقاد ولا مواصفات العمل الأدبي الخالد الفريد، ولم يكن يعنيه ذلك النقد لأن للأدب عنده وظيفة اجتماعية، وهو وسيلة للوصول إلى قلوب المتلقين والتأثير بمعانيه فيهم؛ وهو بهذا المذهب يخالف طريقة رفيقه وصديقه القديم الراحل الدكتور عبد الرحمن بارود الذي كان متين اللغة يصنع الشِّعر الفاخر ويعتني بفَرْوته.

ومن دواوينه المطبوعة: دعائم الحق 1981، ملحمة البراعم 1982، ميلاد أمة 1987، سقوط الرفاق 1990، ديوان الانتفاضة 1990، الاغتيال منهج الاحتلال 2004، ديوان ذكريات فلسطينية 2007، ديوان يوم في المخابرات العامة 2008 … .

تعرّض الشيخ صيام للاعتقال مع رفيقه بارود في مصر زمان جمال عبد الناصر حيث كان يدرس في كلية الآداب بجامعة القاهرة بتهمة الانتماء للإخوان المسلمين، لكنه لم يمض مدة اعتقال طويلة بخلاف صاحبه الذي قضى نحو عشر سنوات قاسية في السجن؛ وفي القاهرة تعرف إلى ياسر عرفات الزعيم الفلسطيني الراحل وصلاح خلف أبي إياد من خلال الرابطة الطلابية النشطة في القضية الفلسطينية، وقد حاولا تنظيمه في إطار حركة فتح لكنه امتنع حينها لالتزامه بحركة الإخوان وبيعته لها.

ولم يكد يعرف المصريون أنه فلسطيني لقدرته على مجاراة العامية المصريّة بمهارة عالية لاسيما أن أمه مصريّة لطالما كان يحكي عنها، وعن مغامراته في التحقيق مع عناصر المخابرات المصرية عندما يسألونه عن اسم والدته لتحرير الاشتباه في اسمه مع مطلوب لديهم فيظن في السؤال الفَرَج لأن اسم والدته نادر غريب “عسرانة” ؛ وهي الأم التي ولدته في محافظة الشرقية بمصر عام 1935م ثم انتقلت للعيش مع أسرة والده الشيخ الأزهريّ بعد ست سنوات في بلدة “الجُورة” على ساحل البحر المتوسط قرب عسقلان المحتلة ، وهي البلدة التي ولد فيها الشيخ أحمد ياسين رحمه الله؛ وقد هاجرت أسرته مع نكبة عام 1948 إلى مدينة خانيونس الساحلية، وهناك استشهد والده الشيخ محمود حين أغارت طائرات الاحتلال على مركز بوليس المدينة وهو المكان الذي كان فيه والده مسؤولا عن توزيع المساعدات والمؤن على أفواج اللاجئين المنكوبين في فبراير عام 1949م .

كان الشيخ الوقور مرحاً لطيفاً يحب ألعاب التسلية الخفيفة مع رفاق جيله وكثيراً ما كنت أراه يتحدى بعضهم في مهاراته وكان بينهم عمنا الشيخ خضر صقر أمد الله في عمره وكتب له العافية ، وكنتُ أبتهج جداً لمعاكسات الكبار وملاطفاتهم لاسيما إذا حُشرنا بينهم.

وكانت أكبر أدواره التأسيسية بعد تخرجه في الجامعة عام 1959 ثم انتقاله للتدريس في الكويت عام 1960معلماً وموجهاً في اللغة العربية، وفي عام 1969 ابتعث للسعودية فنال درجة الماجستير من جامعة أم القرى بمكة المكرمة ثم الدكتوراه من الجامعة نفسها عام 1980م .

لم يطل مكثه في الكويت بعدها فقد انتدب للتدريس في الجامعة الإسلامية الوليدة في غزة عام 1983 ثم تولى إدارتها عام 1984م حتى أبعدته سلطات الاحتلال في 28/7/1988م بتهمة كتابة بيانات حركة حماس الأولى والمشاركة في قيادتها، فلجأ إلى الكويت مجدداً حتى غزا صدام حسين الكويت فلجأ إلى السودان.

لم تكن أدوار الشيخ في العمل الخيري وتأسيسه للصناديق الريعية والخيرية والعونية مجهولة فقد كانت ظاهرة بادية للعيان برئاسته للعديد منها، ولم تكن أدواره التعبوية مجهولة فهو الرسول الجوّال في صعيد الأرض، فقد كان واضح التأثير في المسؤوليات العامة التي تصدّى لها وتصدر فيها لاسيما في التفاوض مع بعض الأنظمة العربية للإفراج عن مطاردين ومجاهدين فلسطينيين وقعوا في سجون هذه الأنظمة، كما شارك في مفاوضات حوار شرسة في وفود حركة حماس الأولى أثناء حوارها الصعب لانتزاع اعتراف بدورها من ياسر عرفات زعيم حركة فتح وزعيم م ت ف .

وكان لأسلوبه المضحك اللذيذ أثره في فتح نوافذ مع شخصيات صعبة المزاج مثل العقيد معمر القذافي الذي كان حريصاً على دعوته في كل مؤتمر من مؤتمرات الحوار الثوري العربي الديمقراطي.

استقر الشيخ في السودان حتى عام 1994 ثم انتقل للعيش في اليمن مع أسرته وعمل ممثلا لحماس فيها، ورئيساً لرابطة فلسطين فيها، وعميداً لمعهد الشيخ عبد الله الأحمر للدراسات والمعارف المقدسية فيها مع مناصب ومواقع عديدة هناك، وظل فيها حتى ساءت الأحوال في اليمن فعاد إلى الخرطوم بعيداً عن الأضواء وقد اشتدت عليه الأمراض وأرهقته الشيخوخة التي ظلت تأكل منه حتى أقعدته بجلطات دماغية متتابعة، عطّلت وظائفه العضوية حتى انتقل إلى جوار الله قبيل صلاة الجمعة في 15 فبراير 2019 ودفن في مدافن فاروق بالعمارات في عصر اليوم نفسه .