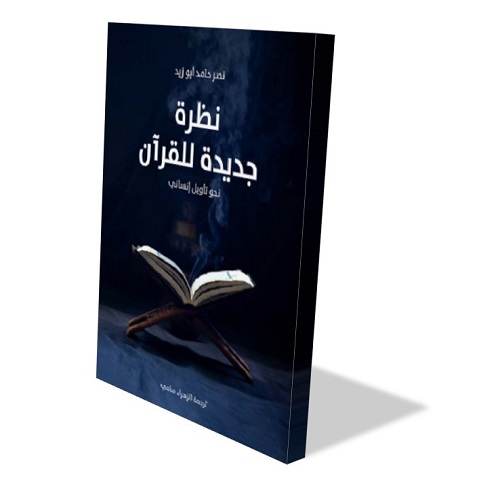

هل يمكن أن يكون النص المقدّس مجرد خطاب لغوي خاضع للتأويل البشري؟! بهذا السؤال المربك يبدأ مشروع نصر حامد أبو زيد في قراءة النص القرآني قراءة تأويلية، حيث يثير جدلًا واسعًا حول قدسية النص وتاريخيته، وينقل مسار الفهم من الإلهي إلى البشري، ومن الثابت إلى النسبي.

لقد مثّلت أطروحات أبو زيد نقلة في الفكر الحداثي العربي، حين تعامل مع القرآن الكريم بوصفه منتجًا ثقافيًا، مستندًا إلى مناهج الهيرمنيوطيقا والتأويل الغربي، ما فتح بابًا واسعًا للتأويلات التي تتجاوز ثوابت النص ومقاصده الإلهية إلى مقاربات إنسانية مرنة، قد تصل إلى حد نزع القداسة عن النص نفسه.

تكمن الخطورة في أن هذه القراءة تُفرغ النص من معناه الملزم، وتحوّله إلى خطاب رمزي قابل لإعادة التشكيل بحسب معطيات العصر، وهو ما يُهدد المرجعية الشرعية والهوية الإسلامية والثوابت العقائدية.

إن كنت مهتمًا بفهم أبعاد هذا الجدل حول “تأويل النص القرآني” وحدود “التاريخانية والأنسنة” في الفكر الإسلامي، فتابع القراءة في هذا البحث النقدي للدكتور محمد عبد الفتاح عمار، والذي يكشف أوهام القراءة الحداثية للنص المقدس، ويوضح الفرق بين النقد العلمي للنصوص التراثية ومحاولات إعادة تشكيل العقيدة بأدوات دخيلة.

وينقسم هذا البحث إلى ثلاثة مباحث رئيسة:

المبحث الأول: يتناول مسألة الخلط بين قدسية النص القرآني ونقد التراث عند نصر حامد أبو زيد.

المبحث الثاني: يعرض محاولته لأنسنة النص من خلال ربطه بفكر المعتزلة،

المبحث الثالث: يتناول قراءته التاريخية للنص القرآني وما يترتب عليها من إشكالات فكرية وعقدية.

المبحث الأول: نصر حامد أبوزيد والخلط بين قدسية النص ونقد التراث

يمكن اعتبار قضية قراءة النص[1]، أو بالأحرى إعادة قراءة النص، هي المحور الأساسي، والمرتكز الأول إنْ لَمْ يَكُنْ الأخير أيضًا في اهتمامات نصر حامد أبوزيد[2]

وكتاباته، والحقيقة أيضًا أنَّه خرج من حيز نقد قراءة النص إلى حيز تناول النص نفسه، والنيل منه، وتلك إشكالية دائمًا ما يتبعها أصحاب هذا التيار، فهم يبدأون من قراءة النص، ونقد القراءة التراثية للنص، ثم يتناولون النص نفسه، ورميه بالجمود العقلي، وعدم قدرته على مواكبة الفكر العصري وتطور الحياة بمناحيها.

والحقيقة أنَّ أبوزيد في كثير من كتاباته لا يفرق بين النص والتراث وقراءة أو تأويل النص القرآني ، ونقد فهم النص فهو أيضًا كغيره من الحداثيين يعاني من أزمة ضبط المصطلحات، فهو يهاجم الشروح، ويهاجم التصورات التي لحقت بالنص، ويرفض إعطاءها ما للنص من قدسية، وهذا أمرٌ جميلٌ وحسنٌ، لكن الحقيقة أنَّه بين الفينة والفينة لا يفرق في هجومه بين فهم النص أو الشروح والنص ذاته.

فتارة يدعو إلى محاربة هيمنة سلطة النص وما يدور حول النص من شروح، ثم ينتقل إلى ذاتية النص تمامًا، فهو يقول:”وإذا تقرر أنَّ القرآن في محصلته النهائية منتجٌ ثقافيٌّ مفارق لمصدره الإلهي، فهو يخضع شأنه شأن أي نص ثقافي للمناهج الحديثة في قراءة النصوص، كالهرمنيوطيقا، والسيموطيقا، وغيرهما من المناهج؛ وذلك لأنَّ النصوص القرآنية دلالتها لا تنفك عن النظام اللغوي الثقافي الذي يُعَدُّ جزءًا منه، يجعل من اللغة ومحيطها الثقافي مرجع التفسير والتأويل”[3].

كما أنَّ المنهج الذي استخدمه أبوزيد لا يفضي إلى ظاهر قوله، فهو عمد إلى استخدام منهج تأويل النصوص لتتفق وتصوراته الذهنية والفلسفية، هذا من جهة، ثم هو يستخدم مناهج غربية لفهم النص وتأويله، تفضي إلى نتيجتين أساسيتين: أولاهما- أنسنة النص وثانيتهما تاريخانيته بحيث يصل إلى نتيجة مهمة، وهي أنَّ النص منزوع القداسة ليس له إلَّا فهم بشري غير ثابت، وقابل للتأويل الزمني والوقتي والبيئي في ذات الزمن، وبحسب المتلقي، ويتضح ذلك من خلال محاولته لتأويل النصوص.

وتأكيدًا لذلك يقول نصر أبوزيد: ” إنَّ القرآن نص ديني ثابت من حيث منطوقه، لكنَّه من حيث يتعرض له العقل الإنساني ويصبح مفهومًا، يفقد صفات الثبات…إنَّ الثبات من صفات المقدس المطلق”. ثم في الصفحة نفسها من الكتاب المحال عليه يقول:”… والنص منذ لحظة نزوله الأولى؛ أي: مع قراءة النبي له لحظة الوحي- تحول من كونه نصًّا إلهيًّا، وصار فهمًا [نصًّا إنسانيًا]؛ لأنَّه تحول من التنزيل إلى التأويل”[4].

وهو يقول أيضًا: “فالمصدر الإلهي لا يخرج النصوص الدينية عن بيئتها، ولا يميزها عن النصوص البشرية؛ لأنَّها تجسدت في التاريخ واللغة، وتوجهت بمنطوقها إلى البشر في واقع تاريخي محدد؛ لأنَّها محكومة بجدلية الثبات والتغير“[5].

وهذا كلام واضح لا يحتاج إلى شرح فهو لا يستعصي على الفهم ولا يحتاج إلى تأويل مثل تأويل سيادته. وعلى ذلك فإنَّ القضية الأساسية لدى أبوزيد تصبح فهم النص القرآني[6]، وليس التعامل مع التراث الديني كله، ونحن لا نعترض على ذلك بل اعتراضنا على آليات أبوزيد ورفاقه في التعامل مع النص القرآني، فإخضاع النص القرآني للفلسفات والمناهج الغربية هو تجاهل للطبيعة الذاتية للنص القرآني، أكثر من ذلك فإن هؤلاء يحاولون دائمًا التركيز في أنَّ الآيات القرآنية في استنادها إلى أسباب واقعية للنزول قد تتحول إلى نصوص تاريخية، وهذا إهمال أيضًا، وتجاهل لما استقر عليه فقهاء المسلمين، ولكثير من قواعدهم المستقرة، وأخصها قاعدة بسيطة وواضحة، وهي:”أنَّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب”.

أكثرمن ذلك فإنَّ ثمة خلطًا واسعًا وارتباكًا واضحًا في استعمال الألفاظ والمصطلحات، فأبوزيد يتكلم عن النص القرآني على أنَّه نصٌّ لغويٌّ يثير كثيرًا من الخلط والالتباس، وهي عبارة -على حد قول البعض- في غير محلها، بل هي ملتبسة من فرط عموميتها؛ ولهذا فهي يمكن أن تنطبق على مختلف أنواع النصوص والخطابات؛ لأنَّه ما من خطاب إلَّا وتكون اللغة جسده، وما من نص إلَّا ويمكن عده مَجازًا لغويًّا بمعنى من المعاني[7].

إنَّ هذا الالتباس لا يقف عند حد هذا المصطلح فقط، بل هو أيضًا يستمر في كثير من المواضع مثل أنسنة النص أو تاريخية النص، وهي مصطلحات تعكس مدى التأثر الحاصل بالمناهج الغربية، وكنا نتمنى أن ينأى بنفسه عن الخلط الذي يؤدي لا إلى خلط في المصطلح، بل يتجاوزه لخلط في المضمون، وربما لا يكون ذلك موضعًا لتناول ذلك بالتفصيل نتركه لدراسة أخرى.

بل إنَّ نصر أبوزيد نفسه يقول في موضع آخر: “إلَّا أنَّ هذه الدراسة من جانب آخر استمرار لمحاولة ربط التراث بالمناهج العلمية المعاصرة، أو بعبارة أخرى، محاولات النظر إلى التراث، ودراسته من منظور وعين المعاصر، إنَّ التراث مجموعة من النصوص تتكشف دلالتها مع كل قراءة جديدة، وليست كل قراءة جديدة إلَّا محاولة لإعادة تفسير الماضي من خلال الحاضر، إنَّ البحث عن مفهوم للنص في تراثنا هو بحث عن مفهوم محوري بالنسبة لهذا التراث من جهة ومحاولة لاستقطار دلالة التراث لتأصيل مفهوم معاصر للنص من جهة أخرى”[8].

والواقع أنَّه من السهل جدًّا وبقليل من التمعن سيكتشف القارئ العادي، لا الباحث المتخصص، أنَّ أبوزيد لا يفرق كثيرًا بين النص التراثي والنص القرآني، النص التراثي قد يكون منصرفًا إلى مفهوم الفقة والفكر الديني، لكن لا يجب أبدًا أن يتضمن النص القرآني . أكثر من ذلك، فإن كان هذا هو المعنى الواسع الذي يتبناه أبوزيد، فمع المزيد من القراءة سوف تكتشف أنَّ المعنِي بالنص التراثي هو مفهوم ضيق جدًّا ألا وهو النص القرآني نفسه.

وهكذا فإنَّ الالتباس واضح ويدلل على أنَّه أيضًا يمارس محاولة لإخضاع النص القرآني لذات المناهج الحديثة، بعيدًا عن ضوابط علم التفسير الضخم، وما استقر عليه علماء الأمة.

وغني عن البيان وكما سبق أن بيَّنا في أكثر من موضع أنَّ القراءة المعاصرة وتحت تأثير المناهج الغربية لا تبحث عن تأويل النص ودلالته بما أراده الله سبحانه وتعالى بوصفه نصًّا جزئيًّا في نص كلي مقدس، وإنَّما تبحث عن مفهوم القارئ أو المستخلص لدلالة تحت تأثير ما يعرف بنظرية موت المؤلف والهرمنيوطيقا والتفكيكية والبنيوية وغيرها من الفلسفات والمناهج التي نحن أصلًا في غني عنها.

وقد تكون محاولات أبوزيد إنَّما ترتكز في اعتبار أنَّ النص القرآني كما هو نص إلهي فهو نص لغوي وأدبي، فهو يقول في أحد المواضع: “فإنَّ الوحي القرآني نص لغوي كغيره من النصوص البشرية”، وهو بذلك ينطلق من محور التقاطع بينهما من محور اللغة (الأدبية) طبيعة الظاهرة الدينية بوصفها ظاهرة لغوية كلامًا من خلال النظام اللغوي واللغة (الأدبية) لا تنفصل عن حدود الزمان والمكان فهي ذات جوهر تاريخي، وليس مفهوم النص مفهومًا أساسيًّا في الدراسات الأدبية فحسب، بل صار يعد مفهومًا أساسيًّا في العلوم الإنسانية في الثقافة بشكل عام [9].

والحقيقة أن محاولات أبوزيد في التعامل مع النص القرآني كنص لغوي وأدبي فقط بمعزل عن كونه نصًّا إلهيًّا هي محاولة غير موفقة بالمرة، ولا طائل من ورائها إلَّا النيل من قدسية النص القرآني.