لا أدري سرَّ صبابة المرء نحو دِمَشْق وغُوطتها الغنَّاء، والصَّبابة هنا لا للمدينة فحسب، بل لساكنيها أيضًا؛ فربما بسببٍ من تاريخها المُشرِق من لدن الخليفة معاوية رضي الله عنه حتَّى العادِل نور الدِّين والنَّاصِر صلاح الدِّين رحمهما الله، وربما لبَرَدَى وقاسِيُون والجامِع الكبير، وربما لعلمائها من أمثال ابن عساكر وابن قُدامة، ولشعرائها من المُحدِثين كالعُمَرين: أبو ريشة والأَميري. ليس هذا هو شعور مسلم اليوم والغد، بل كان شعور مسلم الأمس؛ إذ لمَّا زارها الرَّحَّالة ابن سعيد المَغْرِبيّ (ت. 685هـ/1286م) قال: [الوافر]

وإنِّي لَوْ نَظَــــــــــرْتُ بِأَلْفِ عَيْنٍ لَمَا اسْتَوْفَتْ مَحَاسِنَها العُيُونُ [1]

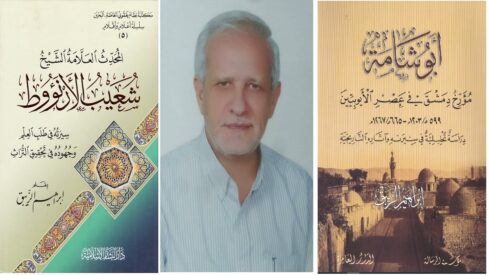

والآن يعيش في دمشق – “جميلات الجميلات” عند البيزنطيين، و”عروس الأرض” عند العرب – العلَّامة إبراهيم عُمَر الزِّيبق فارس ميدان التحقيق في عصر الدولة الأيُّوبيَّة. وُلِدَ فيها هذا الفارِس يوم الأربعاء 25 مارس عام 1953م، وتلقَّى تعليمَه الابتدائي والإعدادي والثانوي في مدارسها. ولولوعه بالتاريخ التحق بقسم التاريخ بكلية الآداب جامعة دمشق، لكن وقع في الأشهر الأُولى بينه وبين أحد أساتذة القسم حوارٌ في أثناء محاضرةٍ له، أبدى فيها من الرأي خلاف ما يذهب إليه الأستاذ، فما كان منه إلَّا أن تلفَّظ بكلماتٍ لا تليق بأستاذٍ جامِعيٍّ؛ فتضاءل على إثرها اهتمامُه بالدراسة الجامعية، إلى أن وجد نفسَه عازِفًا عن متابعتها. لقد فعل ذلك وهو لا يدري أنَّه كان على خُطَا أبي فهر محمود شاكر يسيرُ، لمَّا ترك الجامعة بسببٍ من آرائه المُخالِفة للدُّكتور طه حسين.

درَج الزِّيبق على حُبِّ القراءة وهو في شرْخ صِباه، فكان يقرأ ما يقع تحت يديه من مجلاتٍ وكتبٍ على غير هدًى، إلى أن قادته قراءاتُه إلى الأديب الكبير مصطفى صادق الرافعي[2]، فتعلَّق بكُتبه، ولا سيَّما كتابه الماتِع الفاذّ “وحي القلم”، وهذا التَّعلُّق بادٍ في نزعته الأدبية الوَسَط المتجلية في كتاباته.

واتَّفق له أن زار مع مُستهَلِّ دراسته في المرحلة الثانوية المكتبة الوطنية الظاهرية – وهي زيارته الأُولى لها – فسحره ما حوته من آلاف الكتب، وتمنَّى وقتئذٍ أن يصبح ذات يومٍ في عِدَاد موظفيها، آمِلًا في الاطِّلاع على كنوزها عن كثبٍ. وقد تحقَّق له ذلك؛ فعُيِّن أمينًا لقاعة الباحثين فيها سنة 1974م؛ أي وهو في أوائل العشرينيات من عمره.

تلقَّى العلم على بعض مشايخ الشَّام، بَيْدَ أنَّ علاقته تعمَّقت مع عالِمين جليلين منهم، فكان لهما فضلٌ كبيرٌ في تكوينه العلمي: أوَّلهما الشيخ المُحدِّث المُحقِّق شُعَيْب الأرنؤوط (ت. 1438هـ/2016م)[3] الذي اجتمع به في ربوع المكتبة الظاهرية؛ فغدا رأسَ مشايخه وأخذ بيده في عالَم التحقيق، وثانيهما العلَّامة اللُّغوي أحمد راتب النَّفَّاخ (ت. 1412هـ/1992م)[4].

ثُمَّ انصرف إلى تحقيق كتب التراث، بَدْءًا من سنة 1980م، وذلك بمشاركته في تحقيق كتاب “سير أعلام النبلاء” للإمام شمس الدِّين الذهبي. وفي سنة 2011م عُيِّن خبيرًا في لجنة المخطوطات وإحياء التراث في مجمع اللُّغة العربية بدمشق.

وبيته بيتُ علمٍ؛ فزوجته هي الأستاذة غزوة بدير (1961م-) مُحقِّقة كتاب “فضائل القرآن” للحافِظ ابن الضُّرَيْس المُتوفَّى سنة 294هـ[5].

حادثته مِرَارًا فوجدته جَبَلَ علمٍ؛ فكُلُّ قلبِه مُعلَّقٌ بتاريخنا وتراثنا، إنَّه نجمٌ تشرُف الأوراقُ بذكراه ويعبَق الوجودُ بِرَيَّاه. يُحدِّثك بتواضُّعٍ جمٍّ وكأنَّك في رُتْبَته أو قرينه، شعاره الزُّهد في المناصب والبُعْد عن الأضواء: [الكامل]

ألْقى الصَّحِيفةَ كي يُخفِّف رَحْلَهُ والزَّادَ حتَّى نَعْلَه ألْقــــــــاها [6)

أخبرني أنَّ منهجه في التحقيق ودراسة التاريخ قائمٌ على استنطاق النَّصّ، ومعايشته، وكتابة التاريخ برَوِيَّةٍ وهدوءٍ، والغوْص على معانيه الدقيقة. ومَنْ يتأمَّل مُصنَّفاته عَلِمَ محلَّه من فنون العلم؛ إذ يتنوَّع نتاجُه ما بين تحقيقٍ وتأليفٍ، وكُلُّها قيمةٌ سارت في الدنيا مسيرَ الشمس في البهجة والجمال، وهي كالتالي:

أوَّلًا- كتبٌ مُحقَّقة

- الجزء الخامس عشر من كتاب “سِير أعلام النبلاء” للذهبي، 1983م مؤسسة الرسالة بيروت.

- الجزء التاسع والعشرون من كتاب “مختصر تاريخ دمشق” لابن منظور، 1988م، دار الفكر دمشق.

- الجزآن الثالث والرابع من كتاب “طبقات علماء الحديث” لابن عبد الهادي، 1989م، مؤسسة الرسالة بيروت.

- كتاب “الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية” لأبي شامة المقدسي في خمسة أجزاء، 1997م، مؤسسة الرسالة بيروت.

- الجزء الثاني عشر من كتاب “البداية والنهاية” لابن كثير، 2007م، دار ابن كثير بيروت.

- كتاب “المُذيَّل على الروضتين” لأبي شامة المقدسي في جزأين، 2010م، دار الرسالة العالمية ودار البشائر الإسلامية بيروت.

- الأجزاء: العشرون، والواحد والعشرون، والثاني والعشرون من كتاب “مرآة الزمان” لسِبْط ابن الجَوْزي، 2013م، دار الرسالة العالمية بيروت.

- كتاب “نُزْهة المقلتين في سِيرة الدولتين العلائية والجلالية وما كان فيهما من الوقائع التاتارية” لأبي شامة المقدسي، 2015م، دار البشائر الإسلامية بيروت.

بالإضافة إلى مشاركته في تحقيق “مُسنَد الإمام أحمد ابن حنبل” وتخريج أحاديثه، مع أستاذه شُعَيْب الأرنؤوط وصديق عمره المُحقِّق محمد نعيم العرقسوسي، في خمسين جزءًا، 1993-2001م، مؤسسة الرسالة بيروت.

ثانيًا- كتبٌ مُؤلَّفة

- أبو شامة مُؤرِّخ دمشق في عصر الأيُّوبيين: دراسة تحليلية في سيرته وآثاره التاريخية”، 2010م، مؤسسة الرسالة دمشق.

- العلَّامة اللُّغوي عبد القادر المبارك: جهوده في نشر العربية وتفانيه في تعليمها”، 2011م، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق.

- “المُحدِّث العلَّامة الشيخ شُعَيْب الأرنؤوط: سِيرته في طلب العلم وجهوده في تحقيق التراث”، 2012م، دار البشائر الإسلامية بيروت.

- العلَّامة المَجْمَعيّ عزّ الدِّين التنوخي”، 2015م، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق.

- “سِبْط ابن الجَوْزي: المُؤرِّخ الواعِظ في مرآة الزمان”، 2017م، دار البشائر الإسلامية بيروت.

- “ما بعد صلاح الدِّين: تاريخ الدولة الأيوبية بُعَيْد وفاة صلاح الدِّين وحتَّى سقوطها في بلاد مصر والشام”، 2019م، دار البشائر الإسلامية بيروت.

- “فَصْل الخطاب: تحقيقات تاريخية في السِّيرة النبوية”، 2022م، دار البشائر الإسلامية بيروت.

فضلًا عن لفيفٍ باذخٍ من البحوث والمقالات التاريخية الرصينة.

ومن أبرز أعماله التي ملكت عليه لبّه مُؤلَّفات أبي شامة المقدسي (ت. 665هـ) التاريخية؛ فأبو شامة – على حد تعبيره – هو وحده مَنِ استطاع صوْغ تاريخه عن نور الدِّين وصلاح الدِّين وِفاق رؤيةٍ إصلاحية، مبرزًا منهج عملهما لمَنْ أراد أن يقتدي بهما؛ لذلك أعاد تحقيق كتابه “الروضتين”. ويرى أنَّ هذا الكتاب يكتسب الآن أهميةً خاصّةً في ظل صراعنا مع الصهيونية؛ نظرًا للتشابه الواضح بين الصليبيين والصهيونيين، فالصهيونيون يدركون هذا التشابه بين احتلالهم لأرضنا واحتلال الصليبيين لها من قبلُ، فهناك فِرق عملٍ كاملة في الجامعة العبرية، تقوم بدراسة موقف أجدادنا وتُحلِّله من جذوره؛ كي يتفادوا نهايةً كنهاية حطِّين وما تلاها[7].

وإنْ تعجب فعجبٌ أنَّ الزِّيبق – من فرط حُبِّه لأبي شامة ولكتابه “الروضتين” – عاش زمنًا في المدرسة العادلية الكبرى بدمشق، التي عاش فيها من قبل أبو شامة وهو يُؤلِّف كتابَه؛ فحقَّق الكتابَ فيها، وذكر أنَّه كثيرًا ما كان يلقي بالقلم ويتمشَّى في باحتها، يتفيَّأ ظلالَ أشجار الليمون والنارنج، ويتحسَّس نبضَ الأحجار التي اكتحلتْ عيونُها برؤية أبي شامة، شاعرًا أن ما يفصله عنه تسع سنواتٍ، لا تسعة قرونٍ.

ومن وفائه أنَّه زار قبرَ أبي شامة مِرَارًا بمقبرة الفراديس في دمشق، المعروفة الآن باسْم مقبرة الدحداح[8]. كما أنَّه يقتفي أثره في قوله عن نفسه: “عفا الله عنه”[9]؛ فأبو شامة يقول في ترجمته لنفسه في حوادث سنة 599هـ: “كان المذكور – وفَّقه الله تعالى – لا يكاد يكتب اسْمَه في فتوى أو شهادة أو طبقة سماع أو نسخ كتابٍ إلَّا أردفَ اسْمَه بكتابة عفا الله عنه”[10].

وأعاد الزيبق تحقيق كتاب “المذيَّل على الروضتين” لأبي شامة، وحقَّق كتابَه “نزهة المقلتين في سِيرة الدولتين العلائية والجلالية”، وأهداه لصديقه رمزي دمشقية مُؤسِّس دار البشائر الإسلامية. وكان صديقه الأثير المُحقِّق الكويتي محمد بن ناصر العجمي قد أرسل إليه نسخةً مصورةً من مخطوطة الكتاب، وكتب على صفحتها الأُولى: “نسخة أصيلة عليها خطّ الحافظ العلائي، أتمنَّى أن تُبعث على يديك”[11]، فبعثها الزِّيبق، مستكملًا بذلك إخراج أهم آثار أبي شامة التاريخية. ويرى الزِّيبق أن أبا شامة قد اختصر هذا الكتاب من “سِيرة السلطان جلال الدين مَنْكَبُرتي” لشهاب الدين النَّسوي، عقب فراغه مباشرةً من تأليف كتابه “الروضتين”، وهو بذلك يكمل رؤياه الإصلاحية – التي أشرنا إليها سلفًا – ليضعها بين يدي ملوك عصره: العدل الذي يعمر البلاد عبر سِيرتَي نور الدين وصلاح الدين، والظلم الذي يفضي إلى الخراب عبر سِيرتَي علاء الدين محمد الخُوارزمي وابنه جلال الدِّين منكبرتي[12].

حقيقٌ بالذكر أن الزِّيبق قد وضع دراسةً في غاية الأهمِّيَّة عن أبي شامة بعنوان “أبو شامة مُؤرِّخ دمشق في عصر الأيُّوبيين”، لم يتركْ صغيرةً ولا كبيرةً عن أبي شامة إلا أحصاها في هذا الكتاب الرائق. ويكفيك لتعرف مدى حُبّه لأبي شامة – وأنا أقاسمه هذا الحُبَّ، وإنْ كانت قسمة ضِيزَى؛ فحُبُّه قولٌ وفعل، وحُبِّي يكاد يكون مجرد قولٍ – ما ذكره في الإهداء من أن أبا شامة كان واحدًا من أفراد أُسرته مُدَّة تأليف الكتاب، ذاكرًا أنه في أثناء كتابة سِيرته ودراسة مؤلفاته التاريخية، عاش معه أشواقه وآماله وخيباته ونجاحاته وأحزانه وأفراحه، حتَّى إنه كان يتراءى له أحيانًا مِن خلال سطوره، وأحيانًا كاد يحسُّ بمشاعره وهو يدوِّنُ أخباره[13].

وبرغم ما تعانيه دمشق من اضطرابات وقلاقل منذ سنة 2011م حتَّى الآن، وما يشكوه الزِّيبق من “تصدُّعٍ في الإلف، وتشتُّتٍ في البال، وجوًى في القلب”[14]، ما يزال يعيش فيها، فلعله بذلك يأتسي بمؤرخه الأثير أبي شامة، الذي آثر البقاءَ في دمشق لمَّا سيطر عليها المغول سنة 658هـ/1260م، ولم يرحل إلى الديار المصرية كما فعل كثيرٌ من سكانها أيامئذٍ. فلَعَمْري إنَّه أبو شامة هذا العصر: [الطويل]

وحَبَّبَ أَوْطانَ الرِّجالِ إليهمُ مآرِبُ قضَّاها الشَّبابُ هنالكا إذا ذكَروا أَوْطانَهم ذكَّرتْهمُ عُهودَ الصِّبا فيها فحنُّوا لذلكا [15)

إنَّه أعلى منزلةً من نجم السماء؛ فلا ضَيْرَ إنْ وُصِف بما وصَف به الجوينيُّ تلميذَه الغزَّاليَّ بأنَّه “بَحْرٌ مُغدِقٌ” [16].