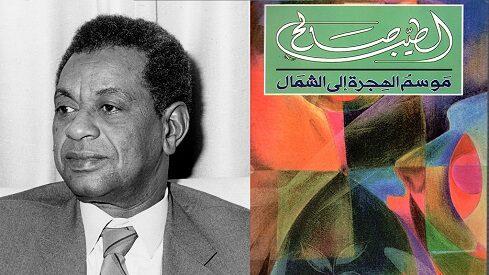

احتفت الأوساط الأدبية برواية الكاتب السوداني الطيب صالح احتفاء بالغا منذ صدورها 1966، وكتبت حولها مئات المقالات النقدية والأبحاث العلمية، كما ترجمت في فترة وجيزة إلى لغات عالمية عديدة، ذلك بأنها مثلت انعاطفة مميزة في تاريخ الرواية العربية، واختطت مسارا روائيا عربيا فريدا، أرجعه بعض النقاد إلى كون كاتبها تعرف على الأدب الإنجليزي قبل أن يتعرف على الأدب العربي، فجاءت كتاباته تحمل روح السرد الغربي وجزالة الكلمة العربية.

الرواية قديمة فقد مضى على أول صدور لها أكثر من نصف قرن، لكن ميزة الأدب الحق أنه لا يموت، فهو يظل حيا يتجدد مهما أوغلت به السنين، وضمن الأدب الحق -في نظري- رواية موسم الهجرة إلى الشمال، قرأت الرواية في بدايات شبابي، وأعجبت بها في ذلك الحين، ثم أتيحت لي قراءتها قبل أيام، عندما اختارها أحد طلبتي لتقديم عرض دراسي حولها، وقد لاحت لي فيها أشياء جديدة فاتت على القراءة الأولى، ومما فاتني فيها آنذاك الحضور البهي للجرح الأندلسي، وهو ما أود عرضه في هذه الأسطر.

إيزابيلا سيمور فتاة بريطانية التقى بها بطل الرواية مصطفى سعيد ذات مساء صيفي في حديقة هايد بارك، حيث كانت تقف بين الجماهير المتزاحمة مستمعة إلى محاضرة لأستاذ من جزر الهند الغربية يتحدث عن مشكلة الملونين، وهي فتاة مثل كثيرات غيرها في أوروبا “لا يعرفن الخوف، يقبلن على الحياة بمرح وحب استطلاع”، استطاع أن يستدرجها لتذهب معه إلى المقهى، ومن هنا بدأت قصته مع الأندلس.

كانت الفتاة إيزابيلا سيمور مدخل الكاتب لإثارة أشجان الأندلس وأيامها، ومن خلالها نبش الجراح الأندلسية كلها، وفي مقدمتها اسم “إيزابيلا” نفسه، وما يحيل إليه من ذكريات أليمة، فإيزابيلا هو اسم الملكة المسيحية التي قضت على ممالك المسلمين المتناحرة في الأندلس، وتوجت ذلك بتسلمها مفاتيح قصر غرناطة من أميرها الضعيف أبي عبد الله عام 1492، الذي سماه أهل غرناطة (الزغبي) أي المشؤوم، وسماه الإسبان (el chico) أي الصغير، فعرف بعد ذلك بـ”أبي عبد الله الصغير”.

وقد كانت الملكة إيزابيلا تلقب بـ”الكاثوليكية”، وذلك لإخلاصها في خدمة الكنيسة الكاثوليكية التي كان هدفها الأسمى آنذاك هو تطهير شبه الجزيرة الإيبيرية من الوجود الإسلامي، ويروى أنها لم تخلع قميصها مدة أربعين سنة، فقد كانت نذرت أن لا تخلعه حتى تطرد المسلمين من الأندلس. وكانت فترة حكمها تمثل أعنف فترات الاضطهاد التي تعرض لها مسلمو الأندلس، وتمثل أبشع أنواع الخيانة ونقض العهد، فقد أخلت الملكة الحاقدة بالشروط كلها التي تضمنتها اتفاقية تسليم غرناطة لجيشها المنتصر، فقد كان من ضمن شروط تسليم المدينة أن تكفل للمسلمين حرية الدين واللغة، وحفظ ملكية الأموال، والتحاكم إلى قضاة مسلمين، وكذلك السماح بالأذان في أوقات الصلاة، إلى غير ذلك من بنود معاهدة التسليم، لكن إيزابيلا وزوجها فرناندو انقلبا على المعاهدة بعد تسلم المدينة مباشرة.

ومن القصص التاريخي الرمزي المتعلق بالملكة إيزابيلا قصة جاسوسها الشهير الذي أرسلته ليعرف أخبار المسلمين في الأندلس، ووجد عند مدخل غرناطة طفلا في سن العاشرة باكيا تحت شجرة، فقال له: ما يبكيك؟ فأجابه الطفل: رميت عصفورين بهذا الحجر فأصبت أحدهما وطار الآخر، فقال له الجاسوس: لكن هذا إنجاز جيد، فقال له الطفل: لا، أخشى إذا دخل الفرنجة إلى آخر معقل لنا في الأندلس، وهجم علي جنديان، ومعي حربة واحدة، فإن قتلت واحدا منهما وقتلني الآخر دخل جيش الفرنجة، وصرت أنا ثغرة يدخل منها أعداء الإسلام، فكتب الجاسوس لإيزابيلا: “لم يحن بعد الهجوم الأخير”. عرف الجاسوس أن أمة هذا تفكير أطفالها لا تمكن المخاطرة بغزوها. وبعد عشرين سنة عاد الجاسوس، فرأى شابا يبكي، فقال له: ما يبكيك؟ قال: واعدت حبيبتي أن نلتقي هنا، ولم تأت، وأخاف أن يكون أصابها مكروه، فعاد الجاسوس فورا إلى إيزابيلا، وقال لها: حان الآن وقت الهجوم.

“سألتها عن اسمها، قالت: إيزابيلا. رددته مرتين، وأنا أملأ به فمي، كأنني آكل ثمرة كمَّثرى” بهذا الأسلوب بدأ الطيب الصالح يراقص لغته بفروسية ظاهرة، يعبئ المفردات بنقيضها، أو يمنحها دلالتين مواربتين، فـ”ثمرة الكمثرى” مسحوقة بين الأضراس، لا للتلذذ بها، بل للتلذذ بألمها وانسحاقها في قبضة فمه الأَكُولُ، المهم أنه سحقها، وتلك ساديته التي عامل بها كل فتياته في الرواية.

ولا يقف الطيب صالح في استغلال كل ما تفوه به إيزابيلا لصالح التاريخ ونبش الجراح التي يشحذ بها سكين الثأر الثاوية بين جوانحه، تتلمظ في شوارع إنجلترا حيث تهب الرياح القادمة من الفردوس المفقود، وحيث أمثال إيزابيلا من بنات قرطبة وغرناطة وإشبيلية ومرسية اللواتي لم تستطح سحنات الأعراق المتمازجة فيهن أن تمحو طغيان العرق العربي النابض جمالا في وجناتهن.

كانت إيزابيلا تلقي بكلماتها دون وعي بالتاريخ، لأن ذاكرتها ليست جريحة به، وكان هو يستقبل كلماتها رماحا تنغرز في رئتيه، “ومسحت جرحا نازفا، ومسحت جرحا ثانيا بفؤادي” كما قال نزار قباني في موقف مشابه، لكن الطيب صالح يمارس التغرير على ضحيته لينتقم منها بطريقته الخاصة لكل ضحايا الملكة التي تحمل اسمها، “قالت: هل تدري أن أمي إسبانية؟، هذا إذن يفسر كل شيء، يفسر لقاءنا صدفة، وتفاهمنا تلقائيا، كأننا تعارفنا منذ قرون”.

ويرتفع الطيب صالح بالحوار إلى مستوى أكثر صراحة، حيث جده الجندي في جيش طارق بن زياد يتعرف -حسب تخيل الراوي- على جدة إيزابيلا، وتقع في حبه كما ستقع إيزابيلا في حب مصطفى سعيد (بطل رواية موسم الهجرة إلى الشمال)، ليظهر العربي والشرقي رجلا دائما وفارس أحلام، ويظهر المسيحي والغربي امرأة دائما تحلم بفارسها المغوار الآتي من الشرق ليخلصها من فراغ الذات، مصطفى سعيد في مواجهة إيزابيلا، وجندي جيش طارق بن زياد في مواجهة جدتها، وكلتاهما تقع في حب العربي البدوي الخشن.

“لا بد أن جدي كان جنديا في جيش طارق بن زياد، ولا بد أنه قابل جدتك، وهي تجني العنب في بستان بإشبيلية، ولا بد أنه أحبها من أول نظرة، وهي أيضا أحبته، وعاش معها فترة ثم تركها وذهب إلى إفريقيا، وهناك تزوج، وخرجت أنا من سلالته في إفريقيا، وأنت جئت من سلالته في إسبانيا”.

كأن مصطفى سعيد (بطل الرواية) جاء فاتحا، وكما استغلت الملكة إيزابيلا ضعف الروح المعنوية للمسلمين آنذاك، وتهافتهم على اللذة والمتعة (كما في قصة الطفل والعصافير والجاسوس الآنفة)، يرمز الطيب صالح بتهافت إيزابيلا عليه طلبا للمتعة بخواء الغرب الروحي، ذلك الخواء المؤذن بخرابه، الخواء الروحي بداية التحلل لأي حضارة، هناك في الأندلس يمثله شاب يبكي لتأخر محبوبته، وهنا في بريطانيا تمثله أربعينية تلهث وراء شاب إفريقي.

لم يكن مصطفى سعيد يرى في إيزابيلا الجالسة أمامه سوى التاريخ، لم يكن يعنيه جمالها ولا روحها المرحة المقبلة على الحياة، كان ينتقم منها للمسلمين الذين شردهم أجدادها، وكان يستمتع بها وهو يتخيل فيها مروج الأندلس الرائعة، “وهي إلى جانبي، أندلس خصيب”.

لقد وظف الطيب صالح إمكاناته السردية جميعا ليوقظ ذاكرة الجرح الأندلسي ولينتقم من فتاته (إيزابيلا) ذات الاسم الموغل في الاستفزار بالنسبة له، وجعل منها غرضا رماه بكل سهامه، وكما قال: “المدينة قد تحولت إلى امرأة، وما هو إلا يوم أو أسبوع حتى أضرب خيمتي، وأغرس وتدي في قمة الجبل”.