نحن نعيش في عالم يزداد ازدحامًا، حيث تتكاثر الأشياء غير المطلوبة، وأنا اليوم لا أريد أن أتحدث عن المدن المليونية، ولا عن الأجواء المزدحمة بالطائرات والأقمار الصناعية، كما لا أريد أن أتحدث عن المحلات التجارية المزدحمة بالسلع والأشياء، إنما أريد أن أتحدث عن ازدحام القوانين والنظم والمعادلات.

كلما زادت معرفتنا بسنن الله –تعالى- في الخلق، وتحسنت بصيرتنا في فهم طبائع البشر والأشياء أدركنا على نحو أعمق أننا في حركتنا واختياراتنا ومواقفنا محكومون بالكثير من السنن والكثير من المعادلات الصعبة. وحين نُحرم من التأمل نجد أنفسنا منطلقة في خططنا ورغباتنا دون حذر ولا استعداد لمعرفة الثمن الذي علينا أن ندفعه حين نتجه إلى اختيار وضعية من الوضعيات.

سألقي عددًا من الأسئلة لتوضيح هذه الحقيقة المهمة:

1 – الناس دون استثناء يميلون إلى سعة العيش والرفاهية والدعة، إنهم من خلال وفرة الأشياء بين أيديهم يشعرون بالأمان من الفقر والعوز، ويشعرون بالقدرة على بلوغ الرغبات والتمتع بالمرفهات والمشتهيات، لكن الناس يغفلون -في العادة- عن السنة التي تحكم حياة المرفهين، وهي التعرض للإصابة بداء الترهل والكسل، وضعف روح المقاومة، والوقوع في أسر الأشياء التي يحبونها.

إنك لا تستطيع أن تستمتع بالأشياء دون الشعور بالضعف أمام سلطانها، والنظر إليها على أنها قد تحوّلت من أشياء ثانوية لا مشكلة مع فقدها، إلى أشياء أساسية يصعب الاستغناء عنها.

والنفوذ المتـزايد للمرأة في الحياة الأسرية والحياة العامة نابع من هذه المعادلة؛ فالناس حين يدرجون في سلم الحضارة يتذوقون طعم الرفاهية وليونة العيش، والمرأة بالنسبة إلى الرجل مصدر أمن واطمئنان وترفيه، وبما أن المرأة تنظر إلى الرجل على أنه أيضًا مصدر أمن وترفيه بالنسبة إليها، فإن الرجل لا يستطيع أن يترفّه بها دون أن يرفّهها، ومن جملة ترفيهها الانصياع لها، والسعي في تحقيق رغباتها.

وأنا لا أسوق هذه الفكرة على سبيل الاحتجاج أو الانـزعاج، وإنما أسوقها على هذا النحو لنشرح للذين ينكرون الوضعية الجديدة للمرأة، ونوضح أسبابها، وكيفية التعامل معها.

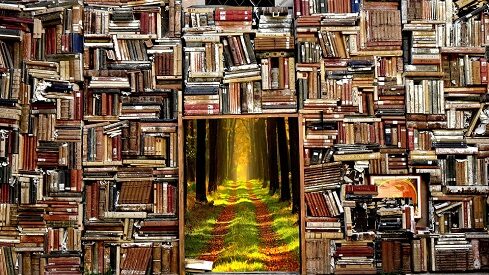

حين يختار الإنسان حياة الزهد والتكشف التقشف والتقلل من متاع الدنيا، فإنه يكون في الحقيقة منسجمًا -بحسب الرؤية الأولية- مع الرؤية الإسلامية في التعامل مع الحياة الدنيا وزينتها على أنها أشبه بالمناظر الجميلة التي يراها المسافر في طريقه، إنه يتجاوزها قاصدًا وجهته التي أنشأ مسفره من أجل بلوغها… لكن هذا الاختيار على ما فيه من رشد، له ثمن يجب دفعه عن طيب خاطر.

الفقير يواجه مشكلات مغايرة -طبعًا- للمشكلات التي يواجهها الموسر، لكن ربما كانت أشد. إن الفقير المقلّ، لا يستطيع وصل أرحامه وجيرانه وأصدقائه بالمال؛ لأنه لا يملكه، وهذا ما يجعله -في الغالب- موضعًا لإشفاق الناس، ومصرفًا من مصارف الزكاة، وهي -كما ورد- أوساخ الناس، لذلك لم يكن لرسول الله -ﷺ- ولا لآله قبولها.

والفقير مع هذا قد يُصاب بداء الحسد والتطلع لما في أيدي الناس، وقد يدفعه الفقر إلى قبول الرشوة بحجة ضرورات العيش وإلحاح مطالب الحياة. ويجد الفقير نفسه -في أحيان كثيرة- مقودًا ومدفوعًا إلى وقوف مواقف لا يرتضيها لنفسه، لكن لا يستطيع فعل شيء بسبب ضعف إمكاناته. وقد قال الله –تعالى- مقررًا قضية الابتلاء في السراء والضراء: (وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ).. [سورة الأنبياء: من الآية 35 ]

وإعفاف الفقير لأسرته والحصول على شعور أولاده بالرضا عن وضعهم العام، لا يكون في العادة جيدًا على ما هو معروف وملاحظ. ومن هنا يمكن القول: يصيب يطيب أن يعيش المرء –كما يقولون- بالطول والعرض، يعطي نفسه كل ما تشتهيه وتتوق إليه، ومع ذلك يحافظ على لياقة وسلامة جسمه من الأمراض والعلل، فإما أن يختار هذا أو ذاك، وعلم الصحة كله قائم على شرح هذه المعادلة.

2 – يميل بعض الناس إلى الضبط الشديد في تربيته لأولاده وإدارته لموظفيه، ويرى أن هذا هو الأسلوب الأمثل لحفظهم من الانحراف، والأسلوب الأمثل لجعل العمل يسير في الاتجاه الصحيح وبالكفاءة المطلوبة. هؤلاء الناس يتخذون من الرقابة والمتابعة والمنع والزجر الأداة التي يضبطون بها ما يريدون ضبطه. والحقيقة أننا حين نحيِّد وعينا عن فهم طبيعة العمل التربوي والإداري.

فإننا نندفع إلى مسالة مسألة الشدة والمنع على نحو بدهي وغريزي، ولهذا فإن هذا الأسلوب هو الأكثر شيوعًا في البيئات التي يغلب عليها الانحسار المعرفي والحضاري. الثمن الذي يُدفع نتيجة اتباع هذا الأسلوب هو ضعف الثقة بين الطرفين، وعدم السماح للوازع الداخلي (الضمير) بالنمو الكافي؛ لأن هذا الوازع لا ينمو إلا حين يمنح صاحبه الحرية، ويُحمّل المسؤولية.

أضعف أضف إلى هذا شيوع النفاق لدى من يطبق معه هذا الأسلوب؛ إذ يصبح له سلوكان، خيرهما الذي يظهر لنا، كما أن الموظف يعمل حينئذ بالحدود الدنيا من طاقته، أما الإبداع فلا تسأل عنه؛ لأنه لن يكون موجودًا. هناك أناس آخرون يميلون إلى منح الثقة، وإلى التدليل والنظر إلى الابن والموظف على أنهما قادران على اكتشاف أخطائهما وتصحيحهما، وينظران إلى الضبط التربوي والإداري على أنه أسلوب عقيم وضارّ.

الثمن الذي يُدفع عند الجنوح لهذا الأسلوب هو التمزق والتمرد وضعف الشعور بالمسؤولية؛ لأنه ليس هناك من يسأل، إلى جانب التمادي في الخطأ أحيانًا دون أن يشعر أحد؛ لأنه ليس هناك من يتابع ويحاسب.

تحدّثْتُ في المقال السابق عن معادلتين من المعادلات الصعبة، وسأحاول اليوم إلقاء الضوء على اثنتين منها:

3 – لا تستطيع على المستوى الحضاري أن تنال ميزات الانفتاح والانغلاق في آن واحد؛ إذ لابد لك من أن تختار، وتوازن وتدفع الثمن، وتتحمّل التّبعات. إذا جنحنا إلى الانغلاق ووضع الحدود والحواجز بيننا وبين الأمم الأخرى، فوقفنا في وجه دخول المطبوعات، وكل المواد الإعلامية السيئة وغير الملائمة، وخضنا ما يشبه الحرب الباردة على المستوى الثقافي مع المخالفين، فزهّدنا الناس في منتجاتهم الفكرية والثقافية، وأثرنا الشكوك والشبهات حول رموزهم وأعلامهم… إذا فعلنا هذا، فماذا نكسب؟

قد نكسب شيئًا من تماسك موقفنا الثقافي والمعرفي والفكري، وقد نستطيع المحافظة على مكوناتنا الثقافيّة والعقديّة من الذوبان، وقد نستطيع تنشئة جيل يفخر بالانتماء إلى الإسلام، وينظر بحذر إلى الأديان والأيدلوجيات الأخرى، هذه المكاسب مهمة ونفسية، فالتجانس الثقافي ووحدة المعتقد والرؤية من أسس وحدة الأمة وأصول قوتها ونهضتها. لكن ماذا نخسر في هذه الحال؟

إن الانغلاق ووضع الحواجز يحرم ثقافتنا من الاتصال بالثقافات الحية المتجددة والمبدعة. ومن الواضح أننا في هذه الحقبة من التاريخ لسنا الذين يبدعون ويجدّدون، ولسنا الذين يخترعون، وإذا كنا لا نبدع، ونسدّ السبل أمام الاقتباس من المبدعين، فهذا يعني أننا نعمل على زيادة الفجوة بيننا وبين الأمم الأخرى.

إن التاريخ يعلمنا أن الأمم التي تنعزل عن تيار الحضارة تعرّض نفسها للتعفن الداخلي، وتصاب بداء الاجترار بسبب فقد المحرض على التنويع والتجديد.. وتقدم الدول الإفريقية الفقيرة، كما يقدم السكان الأصليون (الهنود الحمر) للولايات المتحدة الأمريكية نموذجًا حيًا على هذا. إن الثقافة تقوى من خلال التبادل، وتحمي نفسها من ويلات القصور الذاتي من خلال اكتساب بعض عناصر القوة من الثقافات القويّة.

الخلاصة لهذا كله هي: أن الانفتاح ينفع، لكن يهدّد بتشويش الرؤية وهدم مكونات الهويّة والخصوصيّة الثقافيّة، أما الانغلاق فإنه يساعد على التميز والترابط والوضوح، لكنه يهدّد بالتخلف والاقتتال الداخلي والعقم والاجترار، فما العمل؟

4 – كثرالناقدون للعمل الجماعي على صعيد الدعوة إلى الله –تعالى- وخدمة الإسلام، وأُلِّف الكثير من الكتب التي توضّح عيوب بعض الجماعات، وتشنّع على الانضمام إلى أي جماعة إسلامية. في المقابل فإن كثيرًا من أتباع الجماعات الإسلامية ينظرون إلى الدعاة والناشطين الإسلاميين الذين يعملون فرادى على أنهم لم يدركوا فوائد العمل الجماعي، ولم يدركوا الأخطار التي تتهدد الأمة، والتي تقتضي من الجميع رص الصفوف ووحدة الكلمة، ويصاحب ذلك نوع من الإزدراء للمنجزات، وقد يصل الأمر إلى حد الاتهام بالتخذيل وإذهاب الريح.

حين يعمل الإنسان مع جماعة، فإنه يكسب الكثير من الأشياء، فهناك من يخطط له، ويشجعه، ويوفر له الإطار للعمل، كما يوفر له درجة من الانتماء الملموس والمحدد، وكثيرًا ما يكون العمل الجماعي حرزًا للشباب من الانحراف والعطالة.

وحين يعمل الإنسان بمفرده، فإنه يشعر بالحرية، ولا يجد نفسه ملزمًا بسياسات وخطوات ليس مقتنعًا بها، كما أنه يتحمل مسؤولية أعماله، ويختار قراراته. وبالإضافة إلى هذا فإنه يسلم من داء التحزّب والتعصّب الذي ابتُلي به كثير من أتباع الجماعات الإسلامية، ويسلم بذلك من الكثير من الغيبة والنميمة…الخ.

1- يجب أن نعترف أن التعامل مع مثل هذه الأمور شاق وصعب، وهذا كثيرًا ما يكون بسبب عدم اكتشافنا لجميع العناصر التي تدخل في تركيب هذه المعادلات، فنحن لا نرى كل أجزاء الصورة، ولذا فهناك دائمًا إيجابيات وسلبيات لا نراها، ولا نحسب حسابها.

2- إذا كان الأمر كذلك، فهذا يعني أن تعاملنا مع المعادلات الصعبة، يقوم على الموازنة بين ما نأخذه وندفعه، والموازنة لا تقوم دائمًا على معطيات واضحة، ولهذا فستظل موازناتنا موضع جدال وأخذ و ردّ، وفي هذه الحال فإن علينا أن نتعاذر مادمنا نظن أن مواقفنا تقوم على اجتهاد، فالاجتهاد لا يُحسم باجتهاد آخر.

3- أهم شيء في التعامل مع المعادلات الصعبة هو معرفة المكاسب والخسائر التي ستنشأ عن اختيار وضعية من الوضعيات، ولهذا فيجب رصدها واعتبارها بدقة، ويجب أن نحاول ضبطها بضابط شرعي وضابط مصلحي معتبر.

4- إذا اخترنا وضعية من الوضعيات، فعلينا أن نفتح عينًا على المنهجية التي اخترناها، وعينًا على ما عزفنا عنه، وعلى سبيل المثال، فإن على من اختار العمل الفردي أن يدرك أن أمورًا كثيرة لا يستطيع القيام بها بنفسه، ومن ثم فإن عليه أن يكون مستعداً لطلب المعونة ممن يساعده فيها، كما أن عليه ببذل النصح والمشورة لمن يحتاجها من الجماعات والمجموعات الدعوية.

وعليه إلى جانب هذا أن يحذر من أن تصبح الفردية لديه فردية مرضية، تعبر عن الأنانية والعجز عن التلاؤم والرؤية الضيقة. وعلى من اختار العمل مع جماعة أن يحافظ على قدر من حرية الرأي والاختيار والمبادرة، كما أن عليه أن يكون متسامحًا مع الذين يخالفونه في المنهج، وبعيدًا عن التحزّب والتعصب، ومستعدًا لسماع النصح من خارج جماعته، فقد يكون لدى فرد من الأفراد من سداد الرأي ونفاذ البصيرة ما ينفع به جماعة كبيرة.

سيظل التعامل مع المعادلات الصعبة صعبًا، وستظل النتائج موضع شك أو جدل، ولكن لابد من أن نحاول لنصل إلى أفضل ما يمكن الوصول إليه.

ولله الأمر من قبل ومن بعد.