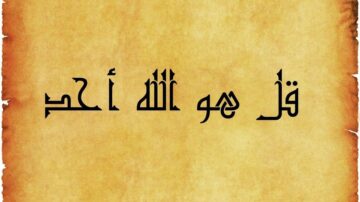

أولا: كلمة عن الرسول والمعجزات : يولع بعض الباحثين بالمبالغة في تصوير حياة النبي صلّى الله عليه وسلم على أنها حياة بشرية عادية، وذلك من خلال الإطناب في بيان أن حياته صلّى الله عليه وسلم، لم تكن معقدة وراء الخوارق والمعجزات، بل كان منكرا لها غير عابئ بها ولا ملتفت إلى المطالبين بها، وأنه كان يؤكد دائما أن المعجزات والخوارق ليست من شأنه وليس له إليها سبيل، ويكثرون في هذا من الاستشهاد بمثل قوله تعالى: {قُلْ إِنَّمَا الْآياتُ عِنْدَ اللَّهِ } (الأنعام : 109) بحيث يخيل إلى القارئ أو السامع أن سيرته صلّى الله عليه وسلم كانت بعيدة كل البعد عن المعجزات والآيات التي يؤيد الله بها في العادة أنبياءه الصادقين.

وإذا أمعنا في منبع هذه النظرية عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم، نجد أنها في الأصل فكرة بعض المستشرقين والباحثين الأجانب من أمثال غوستاف لوبون، وأوجست كونت، وهيوم، وجولد زيهر، وغيرهم. وأساس هذه النظرية عندهم وسببها، هو عدم الإيمان بخالق المعجزات أولا. ذلك لأن الإيمان بالله عز وجل إذا استقر في النفس، سهل الإيمان بكل شيء بعد ذلك ولم يبق شيء في الدنيا يستحق أن يسمى في الحقيقة معجزة.

ثم تلقف هذه النظرية منهم، أناس من المسلمين، كان من سوء حظ العالم الإسلامي، أن جندوا كل مساعيهم وعلومهم للتبشير بأفكار أولئك الأجانب دون أي مؤيد سوى الافتتان بزخرف خداعهم وانخطاف أبصارهم بمظهر النهضة العلمية التي هبت في أنحاء أوربا. وكان من هؤلاء المسلمين الشيخ محمد عبده، ومحمد فريد وجدي، وحسين هيكل..

ثم نظر محترفو التشكيك وأرباب الغزو الفكري، فوجدوا في هذا الذي يقوله بعض من المسلمين أنفسهم ما يفتح لهم آفاقا وميادين جديدة لغزوهم الفكري وتشكيك المسلمين بدينهم، يغنيهم عن وسيلتهم العتيقة.. وسيلة الحرب المباشرة للعقيدة الإسلامية وغرس الأفكار الإلحادية في الرؤوس.

فراحوا يروجون صفات معينة لرسول الله صلّى الله عليه وسلم كالبطولة والعبقرية والقيادة في عبارات من الإعجاب والإطراء، ويبالغون في الوقت ذاته في تصوير حياته العامة بعيدة عن كل ما لا يدركه لعقل من المعجزات وخوارق العادات، كي يتم لهم إنشاء صورة جديدة للنبي صلّى الله عليه وسلم في أذهان المسلمين مع مرور الزمن، قد تكون صورة (محمد العبقري) أو تكون صورة (محمد القائد) أو تكون صورة (محمد البطل) ولكنها لا ينبغي أن تكون على أي حال من الأحوال صورة (محمد النبي والرسول) إذ تكون جميع حقائق النبوة بما يحف بها ويستلزمها من وحي.. وغيبيات وخوارق، قد قذف بها- بعامل هذا الترويج لألقاب العبقرية والبطولة البعيدين عن المعجزات والخوارق- إلى عالم ما يسمونه: الميثيولوجيا (الأساطير) ذلك لأن ظاهرة الوحي والنبوة تعتبران في رأس المعجزات.

وحينئذ لا ينبغي أن يتصور- بطبيعة الحال- أي سبب لتكاثر مختلف الناس والأمم من حول الرسول وانضوائهم تحت لوائه وانسياقهم في دعوته، إلا التأثر بعبقريته ومقومات القيادة في حياته. وانظر! .. فإن هذا القصد الذي يهدفون إليه يتجلى واضحا في إشاعة كلمة (محمديين) كتسمية جديدة بدلا عن: مسلمين.

ولكن ما هو موقع هذا التخيّل والتّصور من حقيقة أمر محمد صلّى الله عليه وسلم وشأنه، إذا ما حاولنا استجلاء الحقيقة على ضوء البحث المنطقي والموضوعي؟

أولا: إذا عدنا إلى التأمل في ظاهرة الوحي التي تجلت واضحة في حياته عليه الصلاة والسلام (وقد مرّ البحث فيها بتفصيل واف) رأينا أن أبرز صفة في حياته عليه الصلاة والسلام هي (النّبوة) لا شك في ذلك ولا ريب، والنّبوة هي من المعاني الغيبية التي لا تخضع لمقاييسنا المحسوسة وإذن فإن معنى المعجزة الخارقة قائم في أصل كيانه عليه الصلاة والسلام. فلا يتسنى نفي المعجزات والخوارق عنه صلّى الله عليه وسلم إلا بهدم معنى النّبوّة نفسها ونسخها من حياته، وذلك يساوي بالبداهة إنكار الدين نفسه. ولئن لم يصرح بهذه النتيجة بعض الباحثين من المستشرقين، مكتفين ببيان ذكاء الرسول ومدى عبقريته وشجاعته وسياسته للأمور، فذلك اكتفاء منهم برسم المقدمات عن بيان النتائج، إذ النتيجة تأتي بطبيعتها بعد التسليم بمقدماتها.

على أن كثيرين صرّحوا بالنتيجة، بعد أن ضاقت بها صدورهم، مثل شبلي شميل حينما سمى الإيمان بالدين إيمانا بالمعجزة المستحيلة (1) ! ..

وأنت خبير أنه لا معنى للبحث في إنكار جزئيات المعجزات أو إثباتها، إذا كان أصل الدين محل شك أو إنكار.

ثانيا: إذا تأملنا في سيرته صلّى الله عليه وسلم ووقائع حياته، وجدنا أن الله سبحانه وتعالى أجرى معجزات كثيرة على يديه، لا مناص من قبولها ولا مجال لردها، لأنها نقلت إلينا بالأسانيد الصحيحة المتواترة التي ترتقي بالفكر والعقل إلى درجة القطع واليقين.

فمن ذلك حديث نبع الماء من بين أصابعه الشريفة، أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، ومسلم في كتاب الفضائل، ومالك في الموطأ في كتاب الطهارة. وغيرهم من أئمة الحديث بطرق مختلفة كثيرة، حتى نقل الزرقاني عن القرطبي قوله: «إن نبع الماء من بين أصابعه صلّى الله عليه وسلم تكرر في عدة مواطن في مشاهد عظيمة، وورد من طرق كثيرة يفيد مجموعها العلم القطعي المستفاد من التواتر المعنوي» (2) .

ومن ذلك حديث انشقاق القمر على عهده صلّى الله عليه وسلم حينما سأله المشركون ذلك، فقد أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء، وأخرجه مسلم في كتاب صفة القيامة، وأخرجه غيرهما من عامة علماء الحديث. وقال ابن كثير: «وقد وردت بذلك الأحاديث المتواترة بالأسانيد الصحيحة..» . وهذا أمر متفق عليه بين العلماء: أنه وقع في زمان النّبي صلّى الله عليه وسلم، وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات (3) .

ومن ذلك حديث الإسراء والمعراج الذي نسوق هذا البحث بمناسبته، وهو حديث متفق عليه لا تنكر قطعية ثبوته. وهو بإجماع جماهير المسلمين من أبرز معجزاته.

ومن العجيب أن هؤلاء الذين لا يفتأون يروجون صفة العبقرية، والعبقرية وحدها للرسول صلّى الله عليه وسلم ويبعدون اسم المعجزات والخوارق عن حياته يتجاهلون هذه الأحاديث المتواترة التي بلغت من الصحة درجة القطع، فلا يتحدثون عنها سلبا ولا إيجابا كأن كتب الحديث غير ممتلئة بها، يعدّ لكل منها ما قد يزيد على عشرة طرق.

ومن الواضح أن سبب هذا التجاهل هو التهرب من الإشكال العويص الذي سيواجهونه لدى النظر في هذه الأحاديث: إذ هي تناقض في خط صريح واضح النظرية التي تطوف برؤوسهم (4) .

ثالثا: المعجزة؛ كلمة لا يوجد لها معنى ذاتي عند التأمل والتدبّر، وما يراد بها إنما هو معنى نسبي مجرد. فالمعجزة فيما تواضع عليه اصطلاح الناس كل أمر خارج على المألوف والعادة. وكل من المألوف يتطور بتطور الأزمنة والعصور، ويختلف باختلاف الثقافات والمدارك والعلوم. فربّ أمر كان قبل فترة من الزمن معجزة فانقلب اليوم إلى شيء معروف ومألوف. وربّ أمر مألوف في بيئة متمدنة مثقفة، ينقلب معجزة بين أناس بدائيين غير مثقفين.

بل الحق الذي يفهمه كل عاقل، أن المألوف وغير المألوف، معجزة في أصله.

فالكواكب معجزة، وحركة الأفلاك معجزة، وقانون الجاذبية معجزة، والمجموعة العصبية في الإنسان معجزة، والدورة الدموية فيه معجزة، والروح التي فيه معجزة، والإنسان نفسه معجزة، وكم كان دقيقا ذلك العالم الفرنسي (شاتوبريان) الذي أطلق على الإنسان اسم (الحيوان الميتافيزيقي) أي الحيوان الغيبي المجهول.

غير أن الإنسان ينسى- من طول الإلف واستمرار العادة- وجه المعجزة وقيمتها في هذا كله، فيحسب جهلا منه وغرورا أن المعجزة هي تلكم التي تفاجئ ما ألفه واعتاده فقط! .. ثم يمضي يتّخذ مما ألفه واعتاده مقياسا لإيمانه بالأشياء أو كفره بها! .. وهذا جهل عجيب من الإنسان مهما ترقى في مدارج المدنيّة والعلم! ..

وتأمل يسير من الإنسان، يوضح له بجلاء أن الإله الذي خلق معجزة هذا الكون كله، ليس عسيرا عليه أن يزيد فيه معجزة أخرى أو أن يبدل ويغيّر في بعض أنظمته التي أنشأ العالم عليها ولقد تأمل مثل هذا التأمل المستشرق الإنكليزي (وليم جونز) ، حينما قال: «القدرة التي خلقت العالم، لا تعجز عن حذف شيء منه أو إضافة شيء إليه، ومن السهل أن يقال عنه أنه غير متصور عند العقل، لكن الذي يقال عنه أنه غير متصور، ليس غير متصور إلى درجة وجود العالم!» .

يقصد أنه لو لم يكن هذا العالم موجودا، وقيل لواحد ممن ينكر المعجزات والخوارق ولا يتصور وجودها: سيوجد عالم كذا، فإنه سيجيب رأسا، إن هذا غير متصور، ويأتي نفيه لتصور ذلك أشد بكثير من نفيه لتصور معجزة من المعجزات.

فهذا ما ينبغي أن يفهمه كل مسلم عن الرسول صلّى الله عليه وسلم وما أكرمه الله به من المعجزات.

ثانيا: موقع معجزة الإسراء والمعراج من الأحداث التي كانت تمرّ برسول الله صلّى الله عليه وسلم في ذلك الحين

لقد عانى رسول الله صلّى الله عليه وسلم ألوانا كثيرة من المحن التي لاقاها من قريش، وكان آخرها ما عاناه لدى هجرته إلى الطائف مما مرّ ذكره وبيانه. ولقد ظهر في دعائه الذي ناجى به ربّه بعد أن جلس يستريح في بستان ابني ربيعة ما يتعرض له كل بشر من الشعور بالضعف والحاجة إلى النصير وذلك هو مظهر عبودية الإنسان لله تعالى. وظهر في التجائه ذلك شيء من معنى الشكاة إليه سبحانه وتعالى، والطمع منه في عافيته ومعونته، ولعله خشي أن يكون الذي يلاقيه إنما هو بسبب غضب من الله عليه لأمر ما. ولذلك كان من جملة دعائه قوله: «إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي» .

فجاءت ضيافة الإسراء والمعراج من بعد ذلك تكريما من الله تعالى له، وتجديدا لعزيمته وثباته، ثم جاءت دليلا على أن هذا الذي يلاقيه عليه الصلاة والسلام من قومه ليس بسبب أن الله قد تخلّى عنه، أو أنه قد غضب عليه، وإنما هي سنّة الله مع محبيه ومحبوبيه. وهي سنّة الدعوة الإسلامية في كل عصر وزمن.

ثالثا: المعنى الموجود في الإسراء به صلّى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس.

إن في الاقتران الزمني بين إسرائه عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس والعروج به إلى السموات السبع، لدلالة باهرة على مدى ما لهذا البيت من مكانة وقدسية عند الله تعالى. وفيه دلالة واضحة أيضا على العلاقة الوثيقة بين ما بعث به كل من عيسى بن مريم ومحمد بن عبد الله عليهما الصلاة والسلام، وعلى ما بين الأنبياء من رابطة الدين الواحد الذي ابتعثهم الله عزّ وجلّ به.

وفيه دلالة على مدى ما ينبغي أن يوجد لدى المسلمين في كل عصر ووقت، من الحفاظ على هذه الأرض المقدسة، وحمايتها من مطامع الدخلاء وأعداء الدين، وكأن الحكمة الإلهية تهيب بمسلمي هذا العصر أن لا يهنوا ولا يجبنوا ولا يتخاذلوا أمام عدوان اليهود على هذه الأرض المقدسة، وأن يطهروها من رجسهم، ويعيدوها إلى أصحابها المؤمنين.

ومن يدري؟ فلعل واقع هذا الإسراء العظيم هو الذي جعل صلاح الدين الأيوبي رحمه الله يستبسل ذلك الاستبسال العظيم ويفرغ كل جهده في سبيل صدّ الهجمات الصليبية عن هذه البقعة المقدسة حتى ردهم على أعقابهم خائبين.

رابعا: وفي اختيار النّبي صلّى الله عليه وسلم اللبن على الخمر حينما قدمها له جبريل عليه السلام دلالة رمزية على أن الإسلام هو دين الفطرة، أي الدين الذي ينسجم في عقيدته وأحكامه كلها مع ما تقتضيه نوازع الفطرة الإنسانية الأصيلة، فليس في الإسلام شيء مما يتعارض والطبيعة الأصيلة في الإنسان ولو أن الفطرة كانت جسما ذا طول وأبعاد، لكان الدين الإسلامي الثوب المفصل على قدره.

وهذا من أسرار سعة انتشاره وسرعة تقبّل الناس له. إذ الإنسان مهما ترقى في مدارج الحضارة وغمرته السعادة المادية، فإنه يظل نزاعا إلى استجابة نوازع الفطرة لديه، ميالا إلى الانعتاق عن ربقة التكلفات والتعقيدات البعيدة عن طبيعته، والإسلام هو النظام الوحيد الذي يستجيب لأعمق نوازع الفطرة البشرية.

خامسا: كان الإسراء والمعراج بكل من الروح والجسد معا. على ذلك اتّفق جمهور المسلمين من المتقدمين والمتأخرين. قال النووي في شرح مسلم ما نصه: «والحق الذي عليه أكثر الناس ومعظم السلف وعامة المتأخرين من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين أنه أسري بجسده صلّى الله عليه وسلم، والآثار تدل عليه لمن طالعها وبحث عنها، ولا يعدل عن ظاهرها إلا بدليل ولا استحالة في حملها عليه فيحتاج إلى تأويل» (5) .

ويقول ابن حجر في شرحه على البخاري: «إن الإسراء والمعراج وقعا في ليلة واحدة في اليقظة بجسده وروحه، وإلى هذا ذهب جمهور من علماء الحديث والفقهاء والمتكلمين وتواردت عليه ظواهر الأخبار الصحيحة ولا ينبغي العدول عن ذلك إذ ليس في العقل ما يحيله حتى يحتاج إلى تأويل» (6) .

ومن الأدلة التي لا تقبل الاحتمال، على أن الإسراء والمعراج كانا بالجسد والروح، ما ذكرنا من استعظام مشركي قريش لذلك، وتعجبهم للخبر وسرعة تكذيبهم له. إذ لو كانت المسألة مسألة رؤيا وكان إخباره إياهم لذلك على هذا الوجه، لما استدعى الأمر منهم أي تعجّب أو استعظام أو استنكار، لأن المرئيات في النوم لا حدود لها، بل يجوز مثل هذه الرؤيا حينئذ على المسلم والكافر. ولو كان الأمر كذلك لما سألوه أيضا عن صفات بيت المقدس وأبوابه وسواريه بقصد الإلزام والتّحدي.

أما، كيف تّمت هذه المعجزة، وكيف يتصورها العقل؟ فكما تتم كل معجزة غيرها من معجزات الكون والحياة! .. لقد قلنا آنفا أن كل مظاهر هذا الكون ليست في حقيقتها إلا معجزات، فكما تتصورها العقول في سهولة ويسر يمكن لها أن تتصور هذه أيضا في سهولة ويسر.

سادسا: احذر وأنت تبحث عن قصة الإسراء والمعراج أن تركن إلى ما يسمى ب (معراج ابن عباس) فهو كتاب ملفّق من مجموعة أحاديث باطلة لا أصل لها ولا سند، وقد شاء ذاك الذي فعل فعلته هذه أن يلصق هذه الأكاذيب بابن عباس رضي الله عنه، وقد علم كل مثقف بل كل إنسان عاقل أن ابن عباس بريء منه، وأنه لم يؤلف أي كتاب في معراج الرسول صلّى الله عليه وسلم، بل وما ظهرت حركة التأليف إلا في أواخر عهد الأمويين.

ولما وقف دعاة السوء على هذا الكتاب ووجدوا فيه من الأكاذيب المنسوبة إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم ما يكفل زعزعة إيمان الكثيرين من الناس، راحوا يروجون له ويدعون إليه (وكان في جملة من كتب عنه مادحا ومعظما الدكتور لويس عوض، وما أدراك من هو لويس عوض) ، مع أنهم يعلمون قبل سائر الناس أنه كتاب مكذوب على ابن عباس وأن أحاديثه باطلة، ولكن الكذب سرعان ما ينقلب عندهم صحيحا إذا كان فيه ما يشوش أفكار المسلمين ويلبس عليهم دينهم.