ثمة أسئلة كثيرة في الفقه والأصول والمقاصد مطروحة على الدرس الفقهي والأصولي المعاصر، حتى يسهم بفاعلية في مسيرة الاجتهاد والتجديد، ويشتبك بوعي وبصيرة مع الإشكالات الراهنة والتحديات المستمرة.. بدءًا من عوامل نضج الفقه وحيويته، وليس انتهاءً بقضية التأويل وضوابطه. وفي هذا الحوار، نتعرف على بعض هذه الأسئلة وآفاقها مع الدكتور الحسان شهيد، الباحث المغربي، المتخصص في الفكر المقاصدي.

- – الفقه لا ينضج إلا في ظل الحركة العلمية والعملية واستثمار رصيده القانوني والتشريعي

- – الفقه والأصول والمقاصد تشكل نسقًا علميًّا منسجمًا لا تفريق بينها

- – حيوية الفقه مصدرُ التجديد الأصولي لأن علم الأصول تخلّق في رحم الاجتهادات الفقهية

- – الغياب عن فقه الأوضاع العالمية والإنسانية لا يفي بغرض تحقيق الشهود الحضاري للأمة

- – استثمار النظر التأويلي في إدراك المعاني الخفية ضرب من التدافع بين الواقع والنص

- – التكامل المعرفي ضرورة خاصة في العصر الحاضر المتسم بالتطور السريع والمتشعب

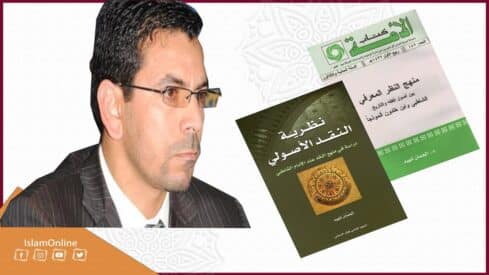

و الحسان شهيد هو أستاذ التعليم العالي (مؤهل)، تخصص (أصول الفقه والمقاصد)، جامعة عبد المالك السعدي، كلية أصول الدين- تطوان، والمدير المسؤول عن سلسلة كتاب “قضايا مقاصدية” التي تصدرها جمعية البحث في الفكر المقاصدي بالمغرب وتهتم بالفقه والأصول والمقاصد. حصل الحسان شهيد على الدكتوراه من كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة مولاي إسماعيل بمكناس، ودبلوم الدراسات العليا المعمقة من دار الحديث الحسنية للدراسات الإسلامية العليا، بالرباط، وإجازة من كلية الشريعة بجامعة القرويين بفاس.

من أعمال الدكتور شهيد: (منهج النظر المعرفي بين أصولي الفقه والتاريخ) ضمن سلسلة كتاب الأمة،ع142، وزارة الأوقاف بقطر، (نظرية النقد الأصولي، دراسة في منهج النقد عند الإمام الشاطبي)، (الخطاب النقدي الأصولي، من التفعيل إلى التجديد) وكلاهما عن المعهد العالمي للفكر الإسلامي، (نظرية التجديد الأصولي، من الإشكال إلى التحرير)، (الخطاب المقاصدي المعاصر، مراجعة وتقويم)، وهما عن مركز نماء للدراسات والبحوث، (التكامل المعرفي بين العلوم: دراسة في التاريخ والمنهج)، عن وزارة الأوقاف بالكويت، (دراسات في الفكر المقاصدي، من التأصيل إلى التنزيل)، عن الرابطة المحمدية لعلماء المغرب، (القيم والإنسان، في ضوء التدافع الحضاري المعاصر)، عن طوب بريس، بدعم من وزارة الثقافة بالمغرب، (الدرس الأصولي والمنطق، مقاربة تاريخية منهجية)، عن مؤسسة الإدريسي الفكرية، المغرب.. إضافة إلى عدد من الأبحاث والدراسات العلمية المنشورة في الفقه والأصول والمقاصد.. فإلى الحوار مع الدكتور الحسان شهيد:

كيف ترون مسيرة التجديد الفقهي المعاصر؟

في البداية جميل شكري على دعوتكم الكريمة إلى هذا الحوار العلمي الذي يهم مسألة حيوية في التفكير الإسلامي المعاصر، وهي مسألة التجديد الفقهي وما يستتبع ذلك من رؤى لازمة في النظر الأصولي والمقاصدي.

وفي تقديري، إن مسألة التجديد الفقهي ليست فعلاً هندسيًّا أو حسابيًّا يخضع لمعادلات حسابية؛ لأنه ببساطة عمل تلقائي ينضج وفق طبيعة العمران الإنساني: إما في اتجاه تطور، فيلتمس حضوره في فقه المصالح المتجددة والمرسلة منها على وجه الخصوص؛ أو في اتجاه تراجع، فيملأ غيابه بأنظار الضرورات وبحث سبل إباحة المحظورات أو يمكن تسميته بفقه الأزمات..

ما العوامل التي تدفع هذه المسيرة قُدمًا إلى الأمام؟

قبل بحث العوامل لابد من التوقف هنا عند كلمة “الأمام”؛ فإن كان المقصود بها مسايرة التقدم الحضاري والعمراني مثلاً، فإن الفقه الناضج لا يلزم منه بالضرورة أن يساير ذلك التطور، بل تقدم الفقه متصل بمدى الإجابة عن النوازل والإشكالات الطارئة؛ سواء تعلق السؤال بالتطور، أو بالتخلف بقصد التخلص منه، ومهما كانت السؤالات، فإن الإجابات الصحيحة عنها بمثابة تقدم للفقه ونضج، وبهذا يحكم على الفكر القانوني المغاير أيضًا، يعني إن الفقه يجد حيويته في مكابدة الجواب عن الأسئلة.. متشوفًا إلى تحسين الوضع التكليفي للإنسان..

وبناء عليه، فالجواب عن العوامل التي تدفع إلى نضج الفقه وحيويته ألخصها في الآتي:

الأولى: تكوين علماء لهم من الإحاطة بالفقه الحي وأصوله ومسالكه ما يمكّنهم من الإجابة عن النوازل والمستجدات..

الثانية: وصل علوم الوحي أي علوم الاستنباط بعلوم الكون، وخصوصًا ما اتصل بالعلوم المسعفة في التنزيل والتطبيق؛ كعلم النفس وعلم الاجتماع وعلم السياسة والاقتصاد وما شابه ذلك..

الثالثة:فقه الواقع ودراسته دراسة واعية مدركة بتحولاته ومناطاته المتحركة بشكل سريع، لمعرفة ما يراعي ضرورات الناس وحاجاتهم وكمالاتهم..

الرابعة: وصل الفقه بروح التشريع الإسلامي، أي مقاصد الشريعة وكلياتها؛ تحقيقًا للمصالح الإنسانية بما لا يتنافى مع المصالح الشرعية..

وماذا عن العقبات؟

أما العقبات أو التحديات التي تحول دون تحقيق ذلك النضج الفقهي والتجديدي، فيمكن لي اختصارها في عقبة واحدة كؤود، وهي المحاولات الحثيثة على تغييب النظر الاجتهادي الفقهي؛ لأن الفقه لا يثبت ذاته ولا تتحقق مقاصده ولن يبلغ منتهاه في النضج والتطور إلا في ظل الحركة العلمية والعملية علمًا وتفعيلاً، واستثمار رصيده القانوني والتشريعي في المجالات المختلفة حتى تبعث فيه الحياة. وأقصد بالفقه هنا الفقه بمستوياته المختلفة، من عبادات ومعاملات جنايات وولايات.. وبنطاقاته المتباينة، الفردية والمجتمعية والدولية؛ لأن فقهنا الإسلامي بقدر عمومه فهو شامل.

ثارت دعوات كثيرة للتجديد في “أصول الفقه”.. كيف تنظرون إلى ناتجها؟

إذا كان مفهوم التجديد الأصولي في بابه اللغوي بما يعنيه من تأصيل وتنخيل وتكميل وتشغيل وتبديل، فإن مفهومه الاصطلاحي السياقي المتناسب مع الواقع المعاصر قد تنضاف إليه معانٍ أخرى داخلة في المقصود وترتبط بما هو تفعيلي وتنزيلي يمس جانب العمل الذي لم يكن معتبرًا في سياق الإشكالات الأصولية في مراحل زمنية فائتة، إنما ثمة إشكال متداخل يلوح في الأفق النظري، وحتى يرفع اللبس، وجب التنبيه إليه في هذا البيان، وهو ضرورة التفريق بين أصول الفقه وعلم أصول الفقه وعلم علم أصول الفقه.

وعلماء الأصول كانوا في منتهى الدقة والتحقيق في بيان المقصود من هذا العلم، فنجدهم يفرقون بحذر وانتباه بين علم أصول الفقه من جهة، وأصول الفقه من جهة ثانية؛ ومثال الأول يمكن أن نلحق به تعريف أبي الحسن البصري حيث صدر تعريفه قائلاً: “النظر في طرق الفقه، على طريق الإجمال. ومثال الثاني لنا أن نأخذ تعريف الغزالي أنموذجًا له إذ يقول: “عبارة عن أدلة الأحكام، وعن معرفة وجوه دلالتها على الأحكام”. أما علم علم أصول الفقه فهو النسخة الثالثة المطورة عبر تاريخ الدرس الأصولي، وهنا لا يمكنني إلا إدراج عدد من المصنفات الأصولية التي غرقت في هذا الصنف، منها البرهان في أصول الفقه لأبي المعالي الجويني، ومن على شاكلته؛ فهو بحث اتخذ من علم أصول الفقه حقلاً له، وليس أصول الفقه، الأمر الذي أدخله في بحث خارج المقاصد الحاكمة لأصول الفقه وعلومه.

لذلك؛ فلا بد من التفريق بين تلك النسخ أو الصور الثلاث؛ لأن بينها بونًا شاسعًا جديرًا بالاعتبار. إذ بسبب هذا الخلط نشأ التحفظ على عمليات المراجعة والتقويم للدرس الأصولي من قبل المتوجسين خيفة من طرق هذا الموضوع، ومباشرة البحث فيه.

وعليه فإن المقصود بإطلاق مصطلح التجديد الأصولي، تجديد الأنظار والأفهام والاجتهادات الأصولية وفق المقتضيات الشرعية والمتطلبات الواقعية، وبناء على الأصول الكبرى للخطاب الشرعي.

وما مدى الارتباط بين التجديد الفقهي وتفعيل التجديد الأصولي؟

أريد هنا أن أنبه- بناء على سؤالكم- إلى مسألة وهي أنّ الألصق بالفقه في النظر مفهوم الاجتهاد، والأليق بالأصول مفهوم التجديد؛ لأن الاجتهاد يلحق الجوانب العملية، وهو ما يتصل بالفقه، والتجديد يطول القواعد والمناهج وهو بالأصول أوفق.

وإن مثل إشكال تجديد علم أصول الفقه لم نقف على أثر له في الأدبيات الأصولية عند العلماء المتقدمين؛ ليس لأن تاريخ الأمة لم يعرف لحظات من الأفول والتراجع الحضاري، بل لأنهم لم يجعلوا للوضع الاجتماعي مع علم أصول الفقه وثاقة حتمية وعلاقة سببية بينهما، لأنهم يدركون أن المسألة أعمق وأعقد مما يتصور لبادي الرأي.

بإيجاز أقول هنا، إن حيوية الفقه وتجدده هما مصدر التجديد الأصولي وليس العكس؛ لأن علم أصول الفقه تخلّق في رحم الاجتهادات الفقهية. وعليه، فإن التعويل على تجديد علم أصول الفقه لتجديد النظر الاجتهادي غير موفق، وسوف لن يفضي إلى النتائج المرجوة.. وتلك مسألة فصّلت القول فيها في كتابي (نظرية التجديد الأصولي، من الإشكال إلى التحرير).

ما موقع “المقاصد” من التجديد الفقهي؟

إن البحث في التجديد الفقهي إذا لم يكن مسبوقًا بقراءة الواقع والكون وحال الأمة وتربية الأفراد على الثقافة السليمة، وتوعيتهم بالوعي الحضاري اللازم الذي يفقهون به الوضع الإنساني، فينبغي أن يكون على الأقل متوازيًا مع تلك الخطوات المسبقة؛ حتى نصل إلى المستوى المطلوب من المسير، وإلا استهلكنا الوقت في النظر التجديدي دون جدوى ودون ملاءمة مع الثقافة المجتمعية التي قد تستوعب ذلك التجديد أو قد لا تستوعبه، لأنها في غيبوبة حضارية عن ذلك التجديد.

وفي اعتقادي، يشكّل الثلاثي المعرفي الفقه والأصول والمقاصد نسقًا علميًّا منسجمًا يصعب التفريق بينها من حيث الاشتغال العملي والتطبيق التنزيلي؛ إذ يستحيل على العالم الفقيه المجتهد تخريج الأحكام الشرعية دون استيفائه الشرطي للمعارف الثلاث، أو بافتقاره إلى إحداها. لذلك، فإن الفصل التاريخي الذي حدث بين تلك المطالب العلمية، إنما حصل على محامل الاتجاه الخطأ في اعتقادنا. وإن صح ذلك وكانت له مسوغاته، فإنها لا تعدو منهجية بحثية لا غير، وإن توفرت العلمية والموضوعية في تلك المسوغات، فإن السياق التاريخي والتسويغ العلمي للنظر في مبحثي الأصول والمقاصد كانا على افتراض آلي منهجي تبعي، وليس قصدي غائي أصلي، عكس الفقه الذي اعتبر علمًا مقصودًا بالقصد الأصلي، الشيء الذي زاد من تطوره وتشعبه.. وثمة توسع عن ذلك في كتابي (الخطاب المقاصدي المعاصر، مراجعة وتقويم).

كيف ترون محاولات التجديد تحت مظلة “المقاصد” بعيدًا عن الفقه وتفريعاته؟

في رأيي، يتعذر الاشتغال على اتجاه الوصل المنهجي في النظر الاجتهادي بين الفكر المقاصدي والفقه وأصوله، دون العمل مبدئيًّا على تعطيل فكرة استقلال مطلب المقاصد عن المباحث الأصولية؛ وأقصد هنا الدعوة الفنية المنهجية إلى استقلال المقاصد علمًا مستقلاً، لا الدعوة البحثية الدراسية؛ لأن الدعوة الأولى ستفضي لا محالة إلى غير المقصود من النظر الفقهي، كما سيترتب عنها ضرر عائد على النظر الاجتهادي بالعجز والرتابة عن الإجابة عن الأسئلة الإنسانية في مواقع الوجود البشري. بل إنه بدل ذلك، ينبغي أن نعيد التفكير المقاصدي إلى محضنه الأساس الذي هو الفقه، ولا يتم ذلك إلا عبر القواعد المستثمرة والقواعد المعتمدة، وهي المسماة بعلم أصول الفقه.

وتلك مهمة في غاية الجسامة والمسؤولية التاريخية والقيمة العلمية، بالنظر إلى الاتجاه العام الذي ساد الحقول البحثية والدراسية في دراسة المقاصد بصورة مستقلة، وكأنها ذات أبعاد فلسفية وتأملية. كما أن ذلك من مهام الأوساط العلمية كما سبق الذكر؛ كالجامعات والمؤسسات والمعاهد المختصة، وذات الاهتمام المتعلق بهذا النوع من الدراسات.

يلزم النظر التجديدي المقاصدي المعاصر فقه المصالح الإنسانية الكونية على نحو عام وشامل، ورسمه لخارطة طريق حضارية شاملة لمؤسسة الاجتهاد الفقهي؛ الناظر في النوازل الخاصة والعامة، لأن الغياب الكلي عن فقه الأوضاع العالمية والإنسانية، لا يفي بغرض التمكين للأمة، بله التحصيل لشهود حضاري وبلاغ للناس كافة؛ وهذا الأمر لا يتم إلا بأمور أساسية:

أولها: انخراط مؤسسة الاجتهاد في الواقع العالمي والتحديات الكبرى.

الثاني: تكوين علماء لهم وعي حضاري عام وبمسؤولياتهم العلمية للمرحلة.

الثالث: رصد المخاطر المحدقة بالكون؛ بما فيها البيئية، والأممية كالحروب، والاجتماعية كالأمراض بكل أحوالها العضوية والنفسية.

“التأويل” كآلية ومنطلق.. إلى أي حد يمكن توظيفه في التجديد الفقهي؟ وهل تُرفَع لافتة “التأويل” لتجاوز النص أم تفعيله؟

يبدو أن الخطاب التأويلي يلتمس في ثابت النص الشرعي مدخلاً إشكاليًّا، ومنطلقًا منهجيًّا في قراءة الواقع ومكوناته المتغيرة برؤية حاكمة، بالإضافة إلى فهمه المتعسف للبعد التأويلي ومجاله في سبيل تطويع النصوص؛ حتى تستجيب لمتطلبات الذات والوجود. وقد بدا هذا الاتجاه أيضًا يفرض نفسه على الساحة العلمية بمناهجه وأسسه التي ينبغي الوقوف عندها، والكشف عن خلفياتها. وهو يشكّل إلى جانب الاتجاهات المعتبرة الداعية إلى تجديد الخطاب الإسلامي، خلاصًا المسألة التجديدية في رؤيتها للنص مع علاقته بالكون.

مهما تعددت صور التأويل وآلياته، فإن حقيقة الإشكال المعتبر فيه يبقى مجاله النص، ومحوره المعنى والمفهوم. وإن استثمار النظر التأويلي في إدراك المعاني الخفية ضرب من التدافع بين الواقع والنص، إما على أساس فهم الأول على ضوء الثاني، وإما بتطويع دلالات الثاني ومعانيه؛ حتى تجيب على أسئلة الأول، وهذه الغاية هي التي تم رفض المنهج التأويلي بسببها.

ولقد تطورت المناهج التفسيرية والأدوات الأصولية عبر تاريخ وسياق المعرفة الإسلامية؛ وعلى افتراض صحة أن فهم المعاني النصية في القرآن الكريم بواسطة الأدوات الموروثة، وآلياتها، لم يعد يفي بالحاجات العلمية الضرورية، فإنه من غير السليم استدعاء آليات تنتمي إلى حقول معرفية وسياقية مختلفة.

فأهل التأويل وأصحابه إذن، يضبطون حقيقة الرؤية في إشكال القراءة في خصوصية النص ومتعلقاته. لذلك لا يمكن التعامل مع مبانيه إلا باستيعاب معانيه، وتجاوزه إلى دلالات وفهومات الواقع والوجود، وإلا إذا تم استثمار المنهج التأويلي في كليته مع استحضار الخطاب، والمخاطِب، والمخاطَب، وآليات التفسير المنسجمة مع هذا الثلاثي، والمنتمية إلى حقله المعرفي، فلمَ يتم الفصل بين هذه المكونات استعارة واستجداء بمفاهيم النقد الأدبي ومدارسه؟

ما أهم ضوابط “التأويل”، حتى لا نعطّل النص؟

إذا سبق للتأويل أن رُفِضَ تاريخيًّا مع المعتزلة وغيرهم، على حسن نياتهم وصفاء مقاصدهم في حفظ الخطاب الشرعي، وفهم معانيه ودلالته، وحماية مكتسبات المكونات الكبرى للخطاب الشرعي؛ فإنه لا يمكن أن تتحقق معه مسألة حسم تجاوز النص والخطاب جملة، وقراءته قراءة يوحي بها واقع الإنسان؛ لأن الخطاب له مضمرات لغوية وشرعية وبيانية، قد لا تفهم على قدر ما يتيحه الواقع الإنساني من مساحة ومجال معرفيين، وهذا بلا شك سيحيل النظر التأويلي في تفاعله مع النصوص وبناء على الواقع الإنساني، إلى مسألة إدراك المصالح الشرعية بالعقل.

لا بد من التذكير في البداية أن الرؤية التأويلية للنصوص الشرعية لا تعد أمرًا جديدًا على الدراسات الأصولية، وليس غريبًا عنها، بل عرفتها إلى جانب تفسير النصوص، وقد حسم فيها النظر علماء الأصول بقبول ما يوافق المقتضيات الشرعية، ولا يتجاوز الفهم الدلالي للنص الشرعي من دون تعسف، ورفض ما عدا ذلك؛ لكونها تقصيد للمتكلم والمخاطب من غير دليل، أو قرينة شرعية مسوغة أو عقلية دالة على صحة مذهب التأويل.

ونظرًا لمحورية النص في التراث الإسلامي، ومركزيته في الفكر الأصولي خصوصًا، فإن أهل الدرس الأصولي والمشتغلين به ضبطوا العمل التأويلي حتى إنه إذا خرج المعنى عن الألفاظ الدائرة فيه فقد لا يخرج عن المعاني الحائمة حوله..

وفي هذا الشأن وقف العلماء من الرؤى التأويلية للنصوص الشرعية موقفًا حازمًا لما وظفت انتصارًا للمذاهب الفقهية، وتأسيسًا على المرجعيات العقدية، أو تخطيئًا لغيرها من المخالفة لها التي تبتعد عن نشدان الحق والصواب. والمعرفة العلمية المرغوب منها إدراك الأحكام الشرعية غير المنصوص عليها.

وفي هذا السياق يقول ابن تيمية واصفًا مسالك هؤلاء المتأولة بأنهم: “تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به، وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه وإثباته من المعنى باطلاً، فيكون خطؤهم في الدليل والمدلول، وقد يكون حقًّا، فيكون خطؤهم في الدليل لا في المدلول، وهذا كما وقع في تفسير القرآن؛ فإنه وقع- أيضًا- في تفسير الحديث… وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم، وتارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها، وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلم عن مواضعه”.

كيف نَعْبر الفجوة بين “عقلية الفقيه” التي تتأسس على نصٍّ يمكن وصفه إجمالاً بالثبوت.. وبين “الواقع” الذي لا يكفُّ عن التغير؟

إن من أهم مقتضيات التجديد المعرفي المقاصدي هو العمل على وصله التصريفي بالأحكام الشرعية المجتهد فيها، حتى تظهر فائدته العلمية وقوته التطبيقية. فنعتبر أن من أهم طرق استثمار المقاصد في الاجتهاد ثلاثة:

– وجه الخطاب الكلي: أي بيان ثباتية القيم الضرورية الكبرى في الوجود الإنساني والعالمي عمومًا، وحاجة الإنسانية إليها، وضرورة اعتبارها والعناية بها فلسفة ونظرًا وتمثلاً، وأن كل القيم والمقاصد الأخرى النبيلة التي تحقق للإنسانية وجودها واستمرارها، إنما لها مداخل معتبرة ضمن تلك الكليات.

– وجه القراءة الواعية للواقع الإنساني: وتشخيص الحاجات القيمية المتبدلة والمتغيرة في عالم اتسم بسرعة الوتيرة، وكلفة المشهد الاجتماعي المتبدل قيميًّا، وكل ذلك بناء على قراءة الوحي واستلهام رسائله الكلية، المحققة للتناغم مع تلك القيم الانسانية.

– وجه تفعيل النظرية المقاصدية: وهنا؛ لا بد أن نشير إلى أن عدم استثمار النظرية المقاصدية في الإجابة عن الأسئلة المعاصرة البيئية والإنسانية والاقتصادية على المستوى العالمي، لا ترتبط علله بقصورها وضعفها، بل لتقصيرنا في بيانها وإبلاغها من جهة، ثم لأن العقل الإنساني الأحادي التفكير في جانبه المادي، حجبت عنه باقي الرؤى من جهة ثانية، ودعا إلى إقصائها أحيانًا أخرى، إما لأنها تعارضت مع مصالحه الأهوائية، أو نكاية في أصحابها لحسابات فكرانية أو عقدية.

وكما قلتم، صحيح أن النص في حقيقته اللفظية ثابت لكن في إجازته المعنوية غير ثابت بل هو متحرك ينتظر مَن يحركه، مَن يبث روح الحيوية في معانيه ودلالته، إنه الفقيه الذي يفقه المعنى لا يفهم الألفاظ؛ وتلك مهام دونها خرط القتاد. فكما أن النص الشرعي ثابت فهو أيضًا ميسر مفتوح على كل الواجهات الإنسانية والتاريخية. والأدلة التاريخية الزمنية شاهدة عبر حضوره في الزمن، والآيات الجغرافية بادية عبر مثوله في الأصقاع والبقاع، والشواهد الإنسانية واضحة عبر تكيفه الثقافي والحضاري.. وتلك هي أدوار الفقهاء والعلماء كل من موقعه وزمنه وثقافته.

ما القضايا التي ترونها بحاجة ملحة إلى التجديد؟

لا توجد في تقديري، قضية أو مسألة عرية عن النظر والتجديد، بل كل قضية نازلة فردية أو جماعية أو أممية فهي تفتقر إلى نظر واجتهاد، غير أن من مهام الفقهاء اليوم- وهنا يظهر البعد المقاصدي الجدير بالاعتبار- هو ترتيب تلك القضايا بحسب أولوياتها وضروراتها وأهميتها. والذي أراه قمينًا بالاعتبار في التجديد الفقهي أو قل الاجتهاد الفقهي مداخل ثلاث:

– مدخل التوجيهي: وهو من أساس المداخل في التجديد الفقهي، فطرقنا التربوية تفتقر الى إعادة تأهيلها باستصحاب الوقائع الإنسانية والمستجدات العالمية،

– مدخل التعليمي: لأن مناهجنا التعليمية التي خلفها الاحتلال في القرن الماضي، تم نسخها مرات متعددة، والمطلوب معاودة النظر في برامجها ومقرراتها، باستحضار التنوع المنهجي المعاصر. وهذان المدخلان لن يتما دون ولوج من المدخل الثالث والأهم وهو:

– مدخل التكاملي: لأن المجتهد كما كان في العصور الأولى لتأسيس المعرفة الإسلامية، والذي تجسد خصوصًا في العقل الموسوعي الشامل لشتى المعارف؛ أصبح ضربًا من المحال. والتكامل المعرفي قد أضحى ضرورة ملحة والحاجة إليه واردة خصوصًا في العصر الحاضر المتسم بالتطور السريع والمتشعب بتعدد التخصصات الدقيقة. ومن هنا، وجب التأكيد على هذا التكامل، ليس من باب استفادة علوم المجال النصي من علوم المجال الكوني والإنساني فحسب، بل من باب إمداد تلك العلوم الأخرى بأدوات ومناهج وكليات المعرفة العلمية في مجال الوحي.