هل يُمكننا فهم العلم حقًا دون إعادة كتابة تاريخه؟ لطالما رُويت قصة العلم من منظور أوروبي ضيق، يبدأ من اليونان وينتهي في جامعات أوروبا الحديثة، متجاهلة قرونًا من الإنجاز العلمي في العالم الإسلامي، والهندي، والصيني، وسواها. لكنّ الحقيقة التي يهمَّشها هذا السرد أن العلم لم يكن نتاج عبقرية غربية منعزلة، بل حصيلة التعددية الثقافية والتفاعل حضاري عالمي استمر لآلاف السنين.

من القاهرة في القرن الحادي عشر إلى إسطنبول في القرن الثامن عشر، أثبت العلماء من مختلف الثقافات أن التجريب، والفضول، والتبادل المعرفي هي جوهر التقدم العلمي، لا الجغرافيا أو العرق. فالتعددية الثقافية ليست مجرد شعار تقدمي، بل شرط أساسي لفهم شامل وأخلاقي للتاريخ العلمي.

إن إعادة النظر في هذه السردية لا تصحّح فقط أخطاء الماضي، بل تفتح آفاقًا لمستقبل علمي أكثر عدلًا وابتكارًا.

في القرن الحادي عشر، وفي قلب القاهرة، وُضعت الأسس الأولى للعلم الحديث من خلال احتجاز رجل بريء.

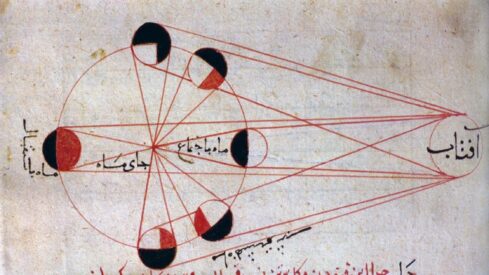

كان العالم الرياضي أبو علي الحسن بن الهيثم قد كُلِّف بمهمة تنظيم تدفق مياه نهر النيل، ولكن عندما عاين هذا النهر العظيم الذي شكّل حضاراتٍ امتدت لأربعة آلاف عام، أدرك استحالة هذه المهمة وتهوّرها. ولتفادي غضب الخليفة الفاطمي، يُروى أن ابن الهيثم تظاهر بالجنون، فتم وضعه تحت الإقامة الجبرية، مما أتاح له التفرغ لدراسة علم البصريات.

خلال تلك الفترة، وضع ابن الهيثم منهجًا علميًا يقوم على التجربة المنضبطة القابلة للتكرار والمعالجة الرياضية، وهو منهج لم يؤثر فقط على فهم البشرية للبصريات وآلية الإبصار، بل أسّس لاحقًا لظهور العلم التجريبي في أوروبا.

تجاهل حقبة حاسمة في التاريخ العلمي

عندما بدأتُ تدريس تاريخ علم الأحياء، لاحظت أن هذه الحقبة المفصلية في تاريخ العلم كثيرًا ما تُهمَّش في التحليلات الغربية. ولكن دراسة إسهامات العلماء من خارج العالم الغربي كشفت لي ما يمكن أن تعلّمنا إياه التعددية الثقافية من دروس جوهرية.

كيف ساهمت الحضارات غير الغربية في تشكيل المعرفة الحديثة ؟

القصة السائدة في الغرب تُصوّر العلم كما لو أنه اختُرع في اليونان القديمة، ثم ظل خامدًا خلال ما يقارب الألف عام من “الظلام الفكري”، قبل أن يُعاد إحياؤه في أوروبا الغربية خلال القرون الخمسة الماضية. ووفقًا لهذه السردية، فإن مساهمات الحضارات الأخرى لم تتجاوز بعض الابتكارات الثانوية، كاختراع الورق أو الأرقام، أما العلم كما نعرفه فقد نشأ – كما يدّعون – على أيدي رجال بيض.

وهكذا تتحوّل القصة إلى خطاب تفوّق يطالب الآخرين بالامتنان، ويبرر أن يحتكر الغرب السلطة الفكرية دون إنصات للآخرين. هذا التصور يهمّش الحضارات غير الأوروبية، ويغض الطرف عن قرون من العنف الاستعماري الذي شُرّع بذريعة “التقدّم العلمي”.

لكن هذا الطرح يغفل عن حقيقة جوهرية: العلم لم يكن ثمرة جهود فردية في حضارة بعينها، بل كان حصيلة عملية عالمية شديدة التعقيد، تفاعلت فيها الأفكار والتجارب والرؤى من شتى الحضارات الكبرى.

تصحيح السردية حول نشأة المعرفة

صحيح أن الفلسفة الطبيعية اليونانية لعبت دورًا مهمًا، ولكن اليونان القديمة لم تكن “غربية” كما يصورها الغرب المعاصر. فقد امتدت الإمبراطورية اليونانية عبر البحر المتوسط والبحر الأسود، وتنقّل العلماء بين أيونيا (تركيا الحالية) وأثينا، وصولًا إلى الإسكندرية في مصر.

وتأثرت الفلسفة الطبيعية اليونانية بإنجازات البابليين في الرياضيات والفلك، وبالمعرفة الطبية للمصريين. ولاحقًا، قدّم علماء الإسكندرية تقدمًا كبيرًا في علم التشريح بعد أن تخلوا عن النفور اليوناني التقليدي من عمليات التشريح، بفعل تأثير الثقافة المصرية. وهكذا نشأت الفلسفة الطبيعية من تفاعل بين هذه التقاليد العلمية المتعددة.

أهمية اختبار الفرضيات

ابن الهيثم لم يكن سوى واحد من آلاف العلماء الذين ساهموا خلال العصر الذهبي للحضارة الإسلامية في ترجمة المعارف العالمية، وتطويرها ودمجها في موسوعات علمية كبرى. وقد أعجب هؤلاء العلماء بالحضارات الهندية والصينية وتكنولوجياتها، كما أولوا تقديرًا خاصًا للتراث اليوناني.

لكنهم تجاوزوا اليونان في نقطة محورية: فقد رفض العديد من الفلاسفة اليونانيين إجراء التجارب العلمية، واعتبروا تطوير الأدوات مهمة للعبيد، بينما شدّد العلماء المسلمون على ضرورة اختبار الفرضيات تجريبيًا، وابتكروا أدوات علمية وجراحية أتاحت تحقيق تطورات هائلة.

يمكن القول إن هؤلاء العلماء أرَسوا دعائم العلم الحديث من خلال منهجية التجربة المنضبطة، التي طُبّقت على التراث اليوناني، ثم غُنيت بالمعارف والتقنيات القادمة من مختلف أرجاء العالم.

لاحقًا، سمحت الترجمات اللاتينية للنصوص العربية بانتقال هذه المنهجيات إلى أوروبا، مما أطلق شرارة النهضة العلمية بعد عصور من الجمود الديني. وقد شكّل كتاب “القانون في الطب” لابن سينا مرجعًا طبيًا معتمدًا في أوروبا لمئات السنين.

وكان ابن الهيثم مصدر إلهام لعلماء أوروبيين كروجر بيكون، الذين سعوا لتطبيق المنهج العلمي في أوروبا، وهو ما قاد في نهاية المطاف إلى الثورة العلمية الأوروبية.

من ابن الهيثم إلى جينر : التبادل الثقافي طريقٌ للتقدّم

في مطلع القرن السادس عشر، كانت هناك حضارات عظيمة في إفريقيا، والشرق الأوسط، والأمريكتين، وشرق آسيا، تفوق الغرب علميًا في بعض الجوانب. ويمكن القول إن أهم ما جناه الأوروبيون من هذه الحضارات لم يكن الذهب أو الأرض، بل المعرفة.

على سبيل المثال، استندت أول لقاحات ضد الجدري إلى تقنيات “التجدير” التي ظهرت في الصين والهند والعالم الإسلامي، حيث كان الناس يُحصّنون أنفسهم إما بنفخ قشور الجدري المجففة في الأنف، أو بدهن القيح في جروح سطحية.

لكن الأوروبيين، الذين كانوا يؤمنون بنظرية “الهواء الفاسد” (المياسم)، لم يثقوا بهذه التقنية في البداية. ولم تصبح شائعة إلا بعد أن شهدت السيدة الإنجليزية النبيلة “ليدي مونتاجو” فعاليتها في القسطنطينية في القرن الثامن عشر، فدعت لتجربتها في إنجلترا.

بعد ثمانين عامًا، طوّر الطبيب الإنجليزي إدوارد جينر لقاحًا يعتمد على نفس المبدأ، ولكنه جعله أكثر أمانًا من خلال استخدام فيروس جدري البقر بدلًا من جدري البشر.

إن التبادل الثقافي ليس أمرًا مفاجئًا في سياق التقدم العلمي. فبينما تكون البيانات العلمية موضوعية في جوهرها، إلا أن الأسئلة التي نطرحها، والاستنتاجات التي نصل إليها، تظل دومًا مشروطة بمعتقداتنا وتجاربنا وخلفياتنا الثقافية. وهنا تأتي أهمية تنوّع الثقافات، إذ تسمح لنا برؤية ما تعجز عنه عدساتنا الفردية المحدودة.

كيف غيرت التعددية الثقافية قواعد اللعبة في تاريخ العلم ؟

في كتابها “ضفائر الأعشاب الحلوة”، تسرد العالمة والكاتبة الأمريكية من أصول بوتاواتومية، روبن وول كيميرير، مثالًا بديعًا حول كيف يمكن للمقاربات المعرفية للسكان الأصليين أن تثري العلم الحديث.

وتُعد كندا من أبرز الأمثلة على أهمية التعددية، حيث تتلاقى فيها ثقافات من مختلف بقاع الأرض، لتنتج تنوّعًا فكريًا هائلًا يمكن أن يسهم في حل مشكلات العالم. غير أن هذه الميزة لا تكتسب قيمتها الحقيقية إلا إذا استطعنا التواصل والتعلّم من بعضنا البعض.

إن الدعوة إلى تنوّع الأفكار في المناهج التعليمية، سواء على المستوى الوطني أو العالمي، ليست ترفًا، بل هي رهان على مستقبل يرتكز على معارف وخبرات البشرية جمعاء.

لا شيء أكثر حميمية من الأفكار التي تدور في ذهنك، ومع ذلك، فإنك لم تبتكرها من العدم. فهي امتداد لمعرفة سافرت حول العالم لآلاف السنين، وتشكّلت عبر عقول لا تُعد ولا تُحصى من شتى الحضارات. وفي زمن تتصاعد فيه الانقسامات، لعل هذه الفكرة وحدها كفيلة بأن تجمعنا.

كاتب المقال الأصلي : Karen K. Christensen-Dalsgaard – أستاذ مساعد في قسم العلوم البيولوجية، جامعة ماكيوان